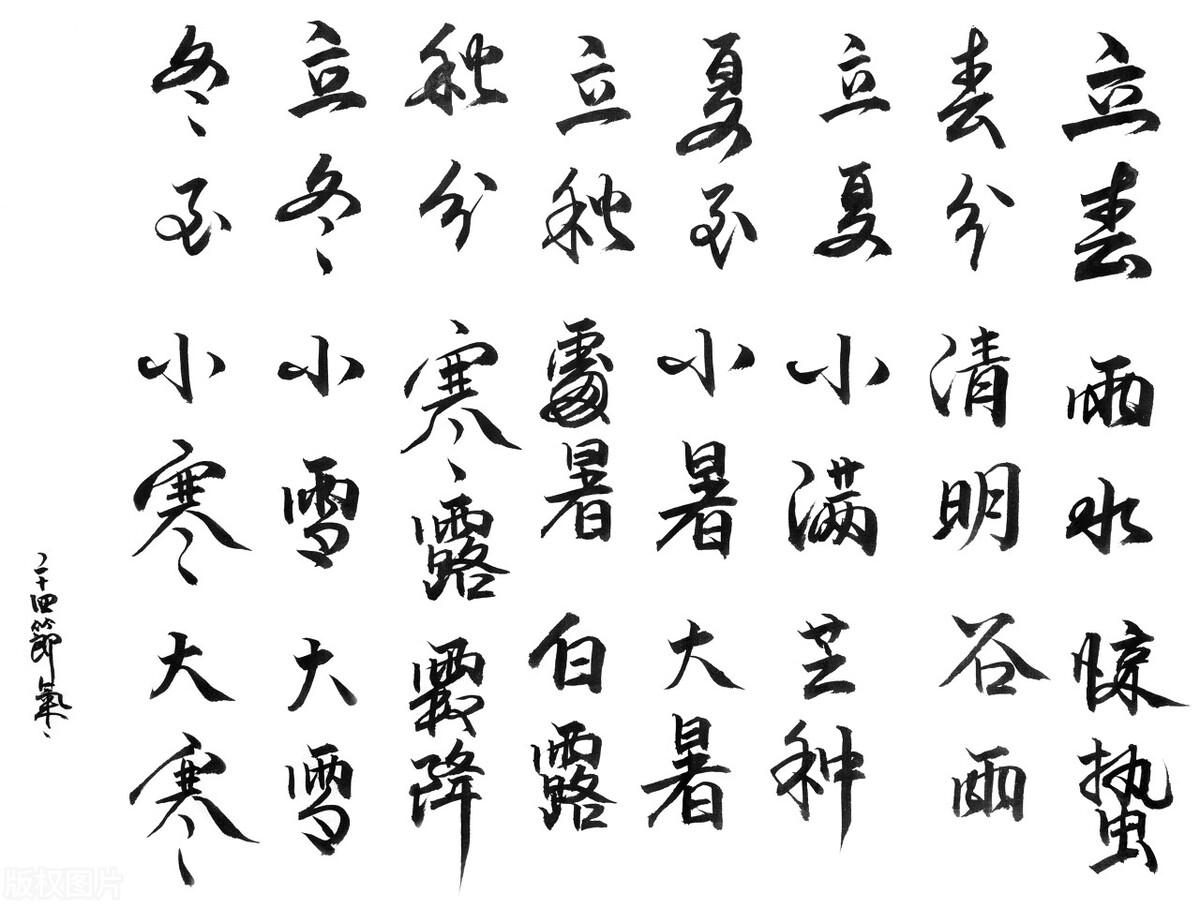

二十四节气含义(二十四节气的起源、文化内涵及传统风俗)

二十四节气的起源

二十四节气的起源可以追溯至古代中国农业文明。它源于农业文化,是中国古代农民为适应气候变化而形成的一种博大精深的知识体系。二十四节气是指中国农历中,按照太阳运行视角,将一年分为24个时期,每个时期大约15天左右。

二十四节气按照太阳视运行角度划分,是基于农业生产需求而建立的。中国古代农民通过移动观测太阳的位置,确定了夏至、东至、冬至、南至等重要时间点。

随着气象知识的逐渐积累,中国古代农民更加理解,这些时间点意味着气温、降水量等天气要素的逐渐变化,而不再单纯是日常生活所需要的基本信息。这些认知和所积累的知识最终形成了二十四节气这一完整体系。

二十四节气的文化内涵

二十四节气的文化内涵非常丰富,不仅蕴含了丰厚的知识和技能,还承载着中国古代农业文化、哲学思想、文化精神等多方面的内涵。

二十四节气荟萃了中国古代农业文化和哲学思想的精髓,反映了人与自然的和谐关系,强调尊重自然规律,追求自然与人的和谐共生。在二十四节气的体系中,农民们不仅从事农业生产活动,更加注重仪式性祭祀,对自然、对大地表示崇敬和感恩之情。

二十四节气也承载着中国古代文化精神的深厚内涵,反映了中国人民崇尚天人合一的思想。

曾有诗人这样表达:「春分秋分时令至,征鸿嘹唳霜飞时。」这句诗句凝聚着中国人对时令变化的敏锐观察和洞察力,也反映出中国文化中人与自然、天地的密切联系和和谐共生的理念。

二十四节气的传统风俗

二十四节气的传统风俗也是长久以来被中华民族所秉承。每个节气都有特定的风俗习惯和文化传统。

春节是中国最重要的传统节日之一,也是二十四节气之一。在春节期间,人们会燃放鞭炮、贴红对联等,以驱除邪气、祈求家中祥和吉利。此外,还有年夜饭、守岁等习俗。

清明节是二十四节气之一,是中华民族扫墓祭祖的日子。在此节日,人们会去祭拜自己的祖先和亲人,向逝世的亲朋好友表达思念和缅怀之情。习俗上,还会烧纸钱、献花圈、上香等等。

端午节是传统的中国节日,也是二十四节气之一。端午节的风俗非常丰富多彩,代表了民族文化的非常深厚内涵。其代表性习俗包括:吃粽子、赛龙舟、挂雄黄、插艾、饮雄黄酒等等。

中秋节是一个富含传统文化特色的中国节日,也是二十四节气之一。

在这一节日中,人们赏月、吃月饼、团圆等等,表达了人们对家人的情感、对美好生活的向往。

以上只是二十四节气中的一小部分,每个节气都有其独特的文化内涵和传统风俗。二十四节气,不仅是中国古代农业文化的精深体系,也是中国民族文化的重要组成部分。