贴春联是古代什么演变而来(探寻贴春联的起源与演变)

贴春联的起源与演变

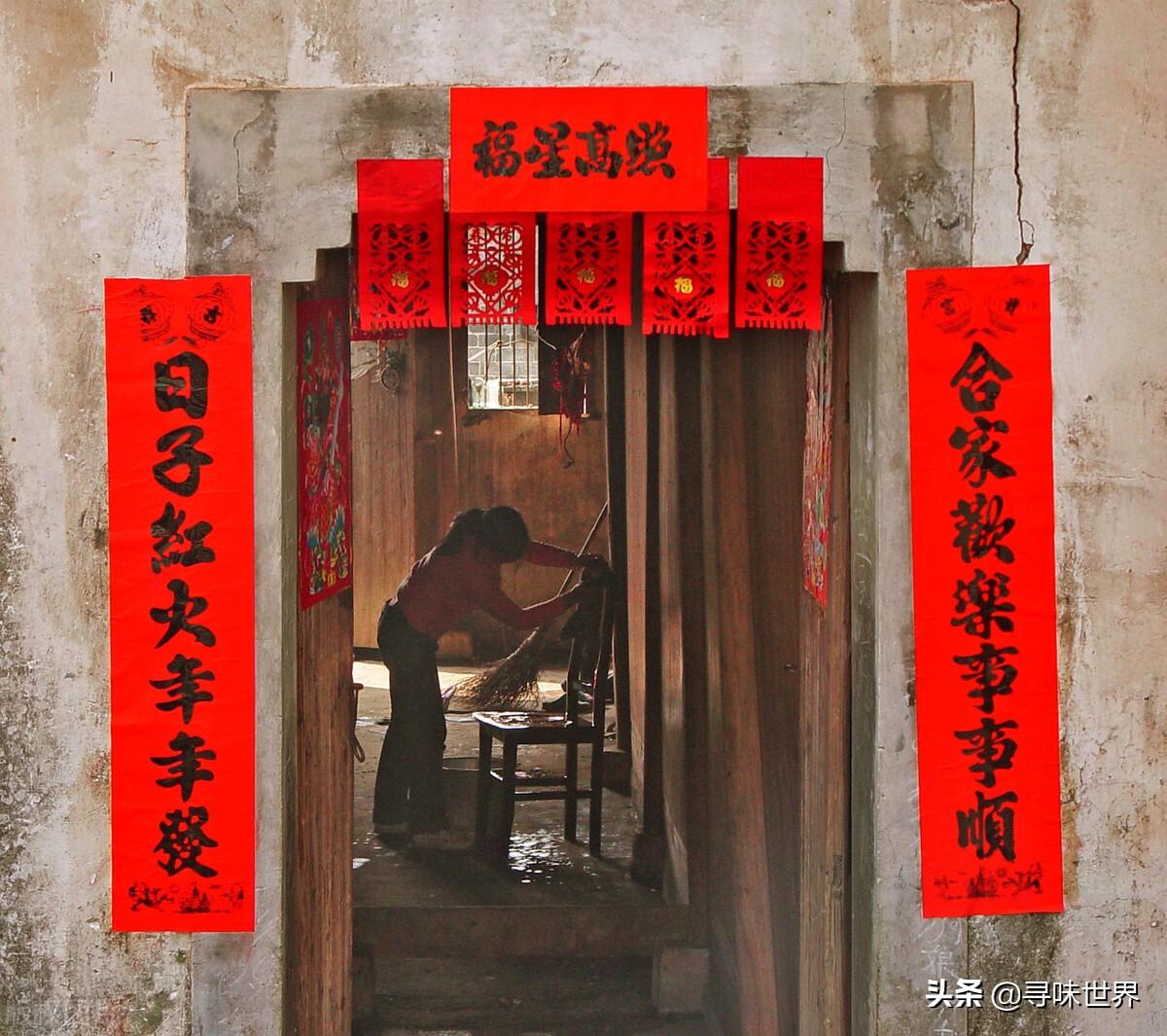

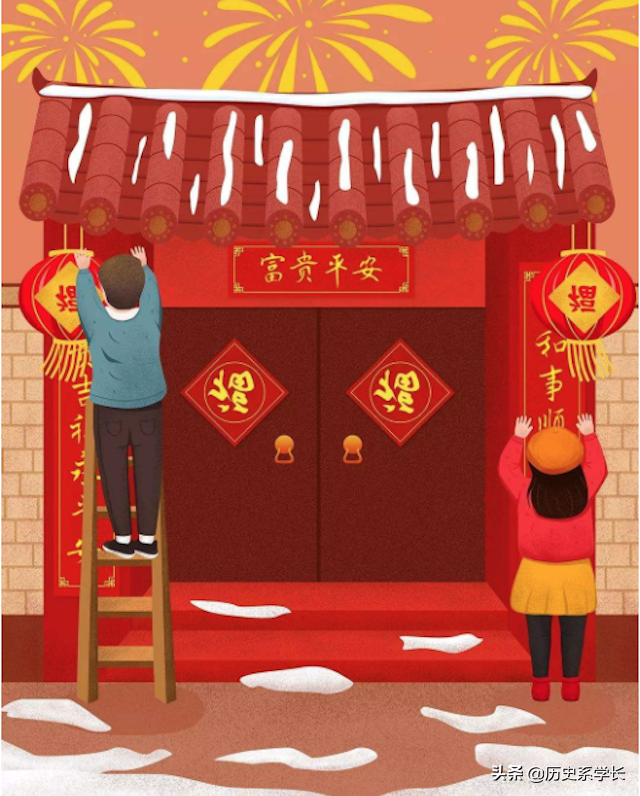

贴春联,是中国传统春节祭祀文化中的一种表达方式。历史上,贴春联的方式多种多样,如贴门楹、挂横批、插对联等,而在现代,贴春联已成为一种春节习俗。

春联的起源

春联的起源可以追溯到中国古代的祭祀和咒语文化。在商代夏朝时期,人们就开始书写祭文和咒语,祈求丰收、祭祀祖先等。到了战国时期,墨子以其助学之思想提倡以文字记录传统知识,这为春联的形成奠定了基础。

据考证,中国最早的春联是元宵灯谜,通常写在灯笼上,这类春联将文字镶嵌在图案中,仅是灯谜上的一小部分,用于带动游人猜谜热情,也为发展对联文化铺平了道路。

到了唐朝、宋朝时期,对联逐渐独立出来,成为独立的文艺形式,最终成为元宵节和春节文化中的重要组成部分。

春联的演变

春联作为一种文学艺术形式,从唐朝到清朝时期有了长足的发展和演变。唐朝时,对联多为押韵,语言贴切入情入理,有引人发笑和抒发感情之妙语,其形式多样,如六字、八字、十字联等。到了宋元时期,对联的押韵逐渐变少,文字寓意更为深刻,有“一语双关”的意味。

清朝时期,对联的方式又发生了较大的变革。清代学者规定:春联应该以表达节日祝福、美好愿望为主,减少吉语、俏语、赋咏等。因此,清代的春联更加注重祝福、美意,形式规范、内容精练。

到了现代,春联已有了复杂的文学体系和严格的规定,如规定对诗须为五绝句,难度较高。而且春联的题材也更加多元化,不再仅限于传统的节日祝福,而是涉及到生活、社会等各个方面。

结语

春联源于祭祀文化和咒语文化,有着悠久的历史。经历多个时期的演变和发展,春联既保留了古代诗文的经典之美,又吸纳了现代艺术的新思想和新表现形式。

贴春联已成为中国传统春节文化的重要组成部分,具有表达情感、弘扬文化、激发创作等方面的意义,展现了民族文化的独特魅力。