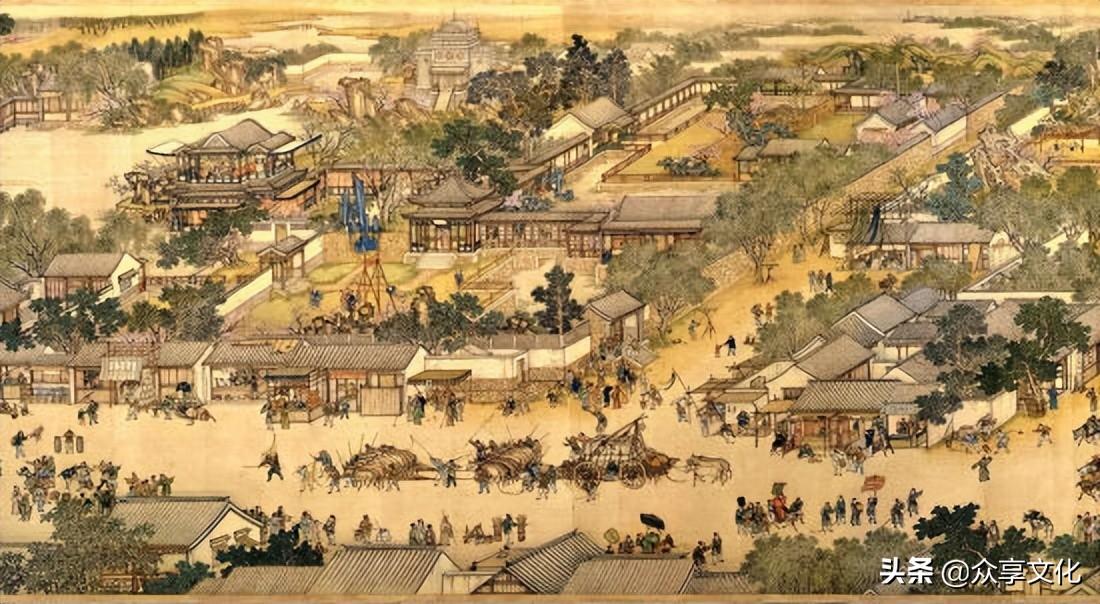

清明上河图什么季节的景象(清明二字代表的是什么意思)

《清明上河图》似乎从问世以来,就一直饱受争议。现存的张择端原作是否完整?作者画的到底是盛世繁华,还是衰世危机?

《清明上河图》的“清明”二字又是什么意思呢,与清明节有关系吗?

为了破解这些疑问,800多年来,后人对它做了N多研究,甚至细化到画中人物的衣冠服饰、小吃糕点,连店铺杂货都不放过,反复推敲琢磨,也没有得出明确结论。尤其是题名中的“清明”二字让人困惑不已,这幅画难道画的真的是清明时节的事吗?

《清明上河图》的专家学者通过对“清明”的考证得出三种观点:一,“清明节之意”;二,“清明坊之意”;三,即“清明盛世之意”。

文物鉴定专家郑振铎、书画鉴定专家徐邦达先生等认为,《清明上河图》描绘的是清明时节的繁荣景象,取名为《清明上河图》,其含义就是清明节去河边。

清明节是我国古代四大节日之一,也会像现在这样放假,人们也会踏青、祭祖。而作为都城的汴京自然也少不了人流赶集的隆重景象。郑振铎先生甚至指出就是清明节这一天《清明上河图》就是人们上河边、扫墓归来后的狂欢景象。

根据《清明上河图》明代李东阳的题跋记载:“上河者云,盖其世俗所尚,若今之上冢然,故其如此也。”这就是一些专家学者提出“上河”即是“上坟”一说的重要依据。

也有论者将“上”字作动词解,认为因季节的原因,汴河冬季结冰,漕运停止;到了清明时节,汴河河运开始繁忙,人们才会“上河”做生意、游玩、外出办事。故称《清明上河图》。

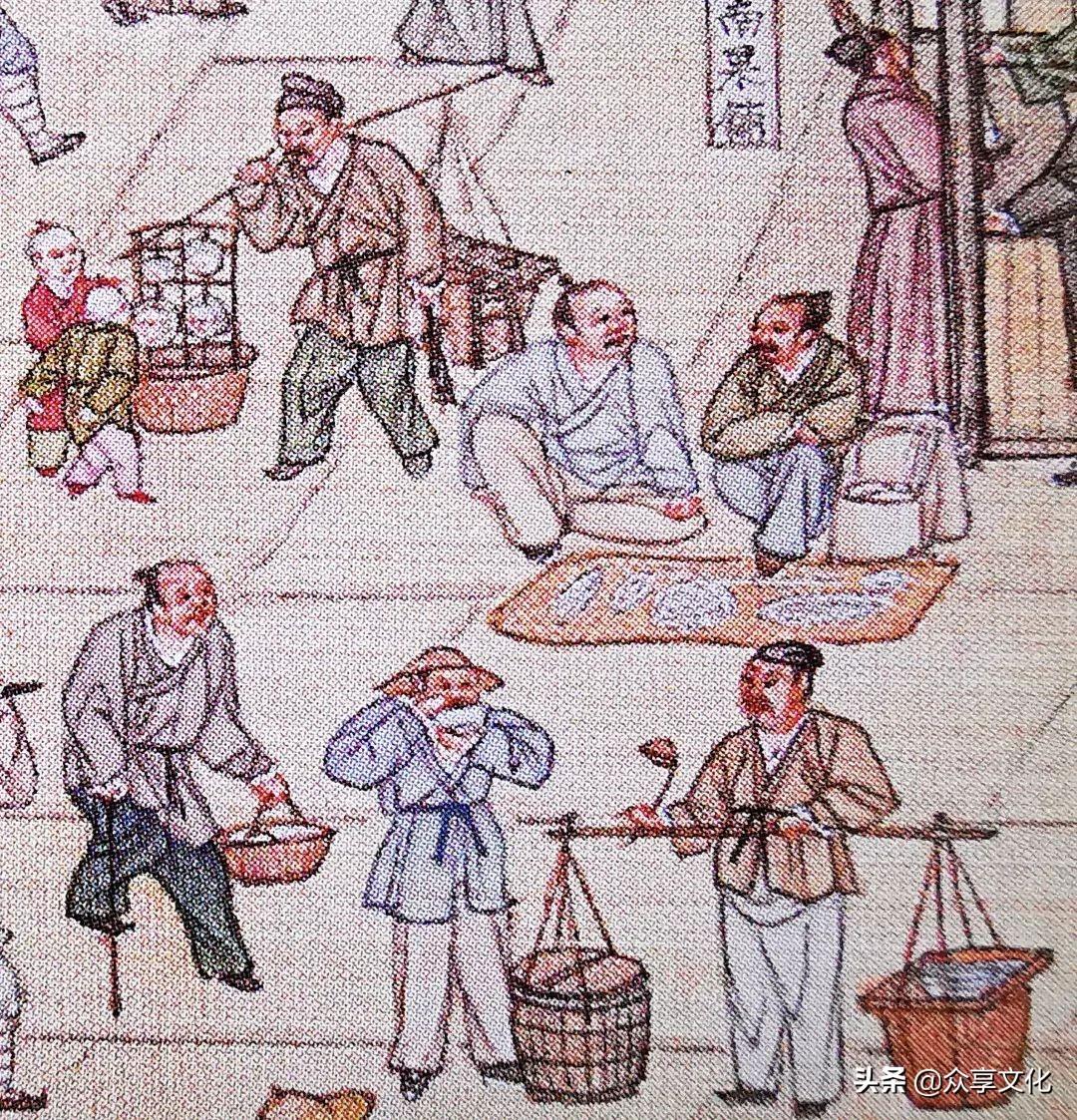

持“清明坊”观点的专家学者则认为此画描绘的是秋天的景象,开封中学的孔宪易先生在文章中通过对木炭,石磙子、扇子、西瓜、服饰等考证研究,认为是画的秋景。

清明之意是指“清明坊”。东京城划分一百三十六坊,外城东郊区共划分三坊,第一坊就是“清明坊”。《清明上河图》中出现的扇子有十多处,这是孔宪易产生秋景说法的原因之一。

持“清明盛世”观点的专家学者,有著名鉴定专家史树青:“清明非指清明节这一天,而是作为称颂太平盛世的寓意,清明即政治清明。”周宝珠对“政治清明”一说表示赞许。北宋“偃武修文”,经济趋于繁荣。宰相蔡京为取悦宋徽宗赵佶,曾倡导“丰享豫大”,旨在形容天下富足、太平安乐。

《清明上河图》中展现出的繁盛景象,鲜明体现了“偃武修文”的时代特色。不过,《清明上河图》中的乞丐,军纪不整的士兵,以及大街上跑着的猪等,似乎与太平盛世相违背。 或许敢于承认本朝的瑕疵,也是承认不同阶层存在的清明政治的一种,而不是刻意掩饰太平。

不管是真清明还是假清明,《清明上河图》都有让人一朝步入画卷,一日梦回千年的感觉。一幅古画,一座古城,一段历史,尽在这里浓缩。这就是中华文化艺术的魅力所在。

清明上河图是描写清明时节风俗习惯和历史文化的传世画卷。《清明上河图》是宋代画家张择端的作品,这是一幅表现北宋都城汴梁(今河南开封)和汴河两岸清明节风俗世情的长卷,高25.8cm,长534.6cm。

画面的内容可分为三个部分,惟妙惟肖、精彩绝伦。该画以长卷形式,生动记录了中国十二世纪北宋都城东京(又称汴京,今河南开封)的城市面貌,通过对市俗生活的细致描绘,生动地再现了北宋汴京承平时期的繁荣景象。

《清明上河图》大至原野、浩河、商廊,小至舟车人物、摊铺、摆设、市招文字皆统组在一起,真实自然,令人有如临其境之感。

要说《清明上河图》画的就是清明时节的景象,那也说得过去。清明节,小老百姓们都要去祖先坟前扫墓,由于是公共的休息日,汴京城里自然有很多人逛市集,这才有了画中繁忙又充满热气腾腾的商业生活。当然,我觉得这里的“清明”二字只是政治清明、清明盛世之意。

其实,“清明”二字在中华历史上一直被赋予着丰富而高尚的意义。首先,来源于二十四节气,“春分后十五日,斗指乙,则清明风至”;《岁时百问》关于清明的记载为“万物生长此时,皆清洁而明净,故谓之清明”。

古人追求天人合一,顺应清明的天地万物,做人也要呈现清洁明净的样子。于是,古代官吏都“清明”而字作为准则,一直延续到今天。政治清明,才有我们的和谐社会。

后来,古人用“清明”二字,宣示后人要清清正正做人,明明白白做事,做到“清正廉明”。从人文角度来理解。“清”:天轻清而上扬。老天清而不浊,透明敞亮;老天清而无私,恩被万物。“明”:通晓事理,顺势而为是为明。

祭祖这件事与科学发展并不违和,也非迷信,这是一种信仰,给人以力量。通过缅怀先人来让我们更好地生活,珍惜我们这一代人所处的清明盛世。清明时节,我的城市并没有下雨,但我能感受到这个历经千年的节日让每一个感恩、善良的人变得更加可爱。

随着时代的发展,人们对于中华传统节日的情怀越来越淡了,也对古人把“清明”作为对后代的警醒作用模糊了。

古人用“清明”二字,宣示后人要清清正正做人,明明白白做事,做到“清正廉明”。清明时节祭祖,与祖先通灵,让祖先评判生人在世间所做所为是否清正廉明。

古话说:人在做,天在看。清明节,我们怀念的不仅仅是自己的先辈,还是整个中华民族的祖先,他们为我们这些后代的传承留下的是一个伟大的文明财富。而“清明”二字,则告示后人要时刻警惕,用心从事,时刻有如履薄冰、如临深渊的警觉。立已以德,律已从严。

梨花落后,紫燕来前,苍山转翠,浊水拖蓝。举踏青之武步,春意盎然;迎丽日之和风,山花烂漫。是知忠臣义笃,介子推割股而奉君;明主情深,晋重耳烧山而找仆。自春秋伊始,行清明祭祖之风,谕寒食炊烟之禁。关于清明,是介子推与重耳为我们谱写的惺惺相惜的君臣情谊。

于是每至清明,全民同俗,大地含悲。人泣猿愁,乌啼鹊躁。祭亡灵而携酒,缅先祖而倾杯。而或除秽草,植新槐。哭声断续,悲烈士之遗孀;泪眼朦胧,悯孤儿之流涕。关于清明,是生者告慰逝者安息,昭示子孙绵延 的重要时刻。

不忘祖德,薪火相传,乃全民之责,乃华夏文明之源远流长之所在。而这祖宗之德,就在于我们后辈要自强不息、厚德载物。