鹏城是哪个城市的别称(鹏城这个名字的由来是什么)

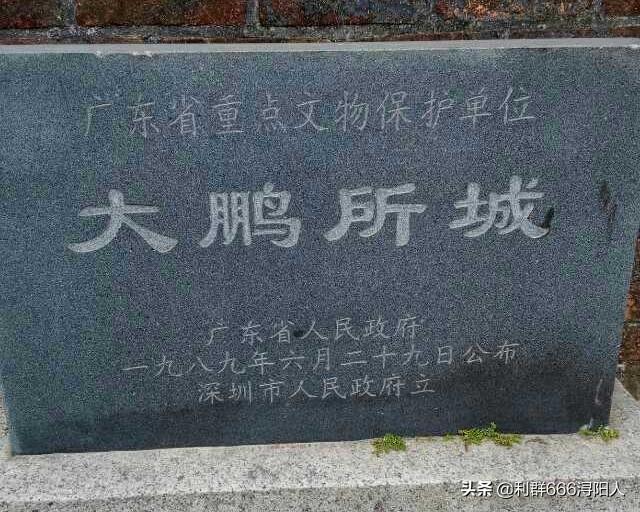

大鹏所城所在的鹏城村被建设部和国家文物局公布为“中国历史文化名村”,2004年6月28日,大鹏所城被评为“深圳八景”之首。

它是深圳市“鹏城”别名来历的源头和根脉,也是明代为了抗击倭寇而设立的“大鹏守御千户所城”,在明清两代是南中国海防重要的军事要塞,因抗击英军而名动天下。历经600多年风雨的海防所城,有着久远的历史和文化。

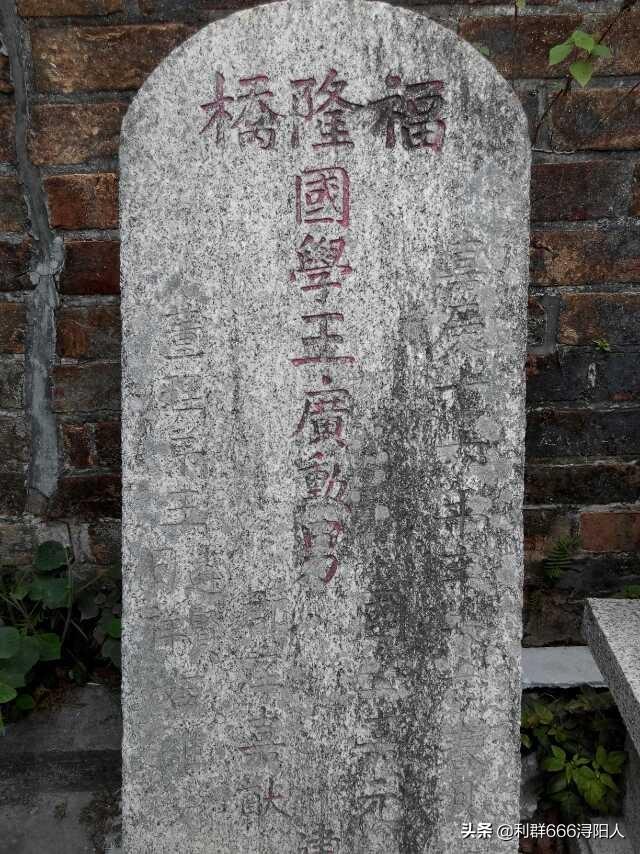

明代大鹏所城有武略将军刘钟、徐勋,清代大鹏所城有赖氏“三代五将”、刘氏“父子将军”等明清两代十几个将军,也因此为大鹏所城赢得了“将军村”的荣誉。

而清代的大鹏所城及守城的赖恩爵将军取得了近代史上的鸦片战争首战“”九龙海战”的胜利,同时也永远载入中国近代的史册。

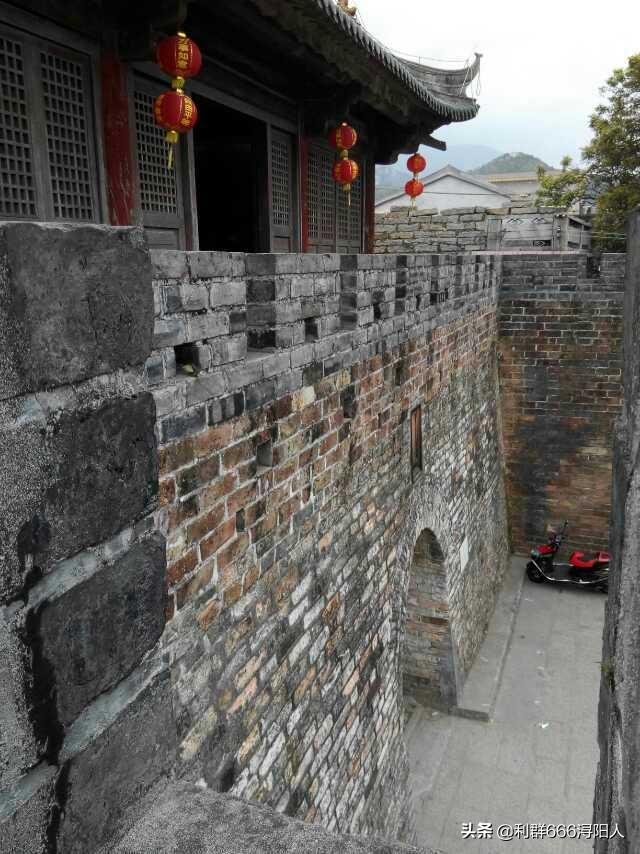

据清代《新安县志》记载,大鹏所城为广州左卫千户张斌开筑,内外砌以砖石,沿海筑城。

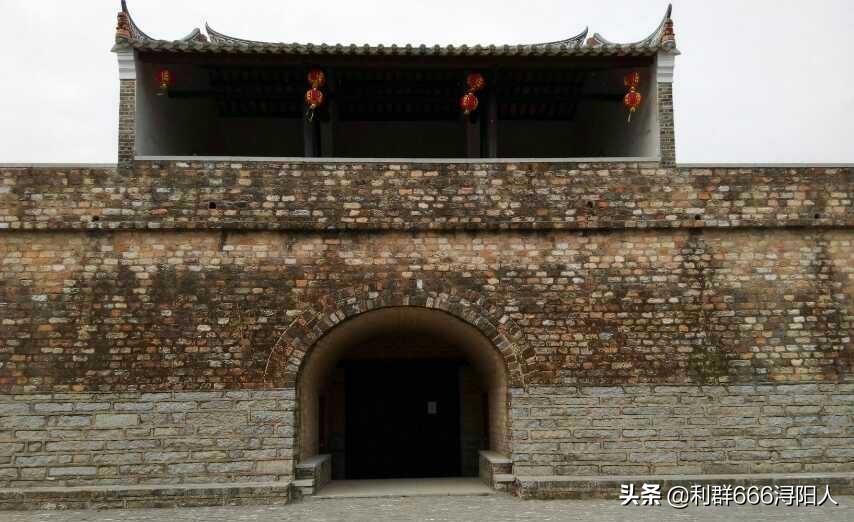

大鹏所城建于明洪武二十七年(1394年),即海防卫所,已有610年历史,所城平面呈近梯形布局,占地约10万平方米,城墙高6米、长1200米,上设雉堞654个,并辟有马道。全城分东、西、南、北四个城门每个城门上建有一座敌楼,两边各设两个警铺。

城外东、西、南三面,环绕着一条长1200米、宽5米、深3米的护城濠。自明初建城以来,大鹏所城一直担负着深港地区的海防安全,多次抵御和抗击了葡萄牙、倭寇和英国殖民主义者的入侵,是明清时期反抗外侮、捍卫主权的主要海防堡垒之一。

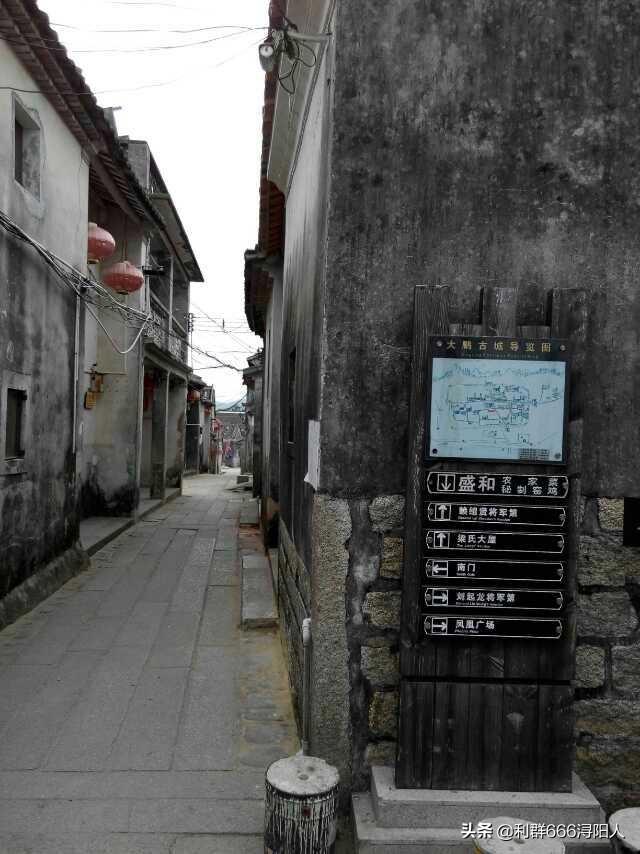

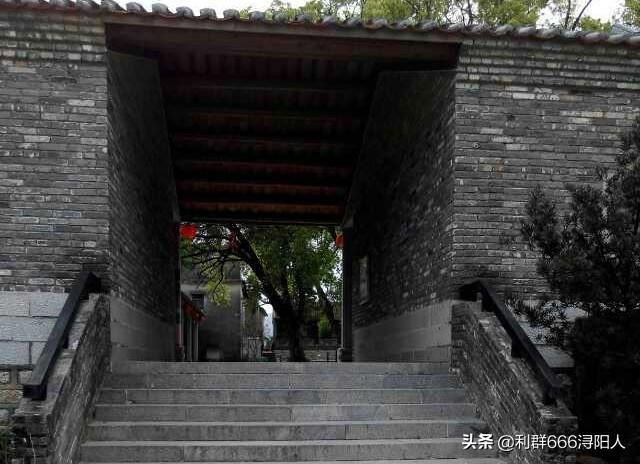

大鹏所城城门楼规模宏伟,至今保存了明清两代的规模、格局与整体风貌。平面呈不规则梯形,东西宽345米、南北长285米,占地约10万平方米。现存东、南、西3个城门及东北约300米古城墙基址。城内主要街道有南门街、东门街、十字街和正街等。

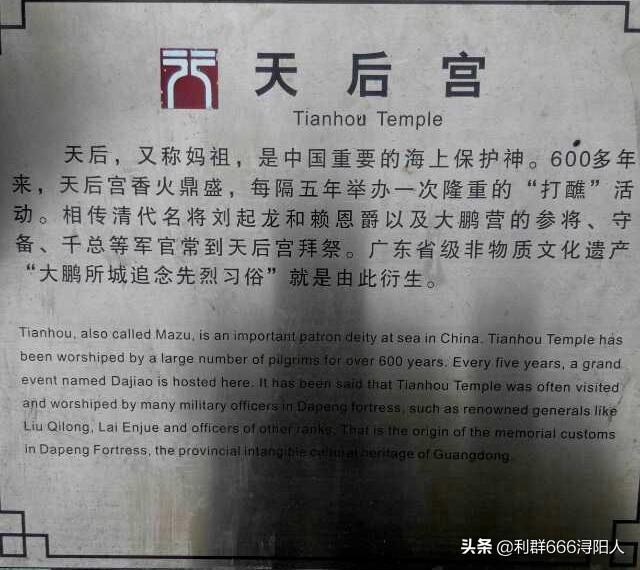

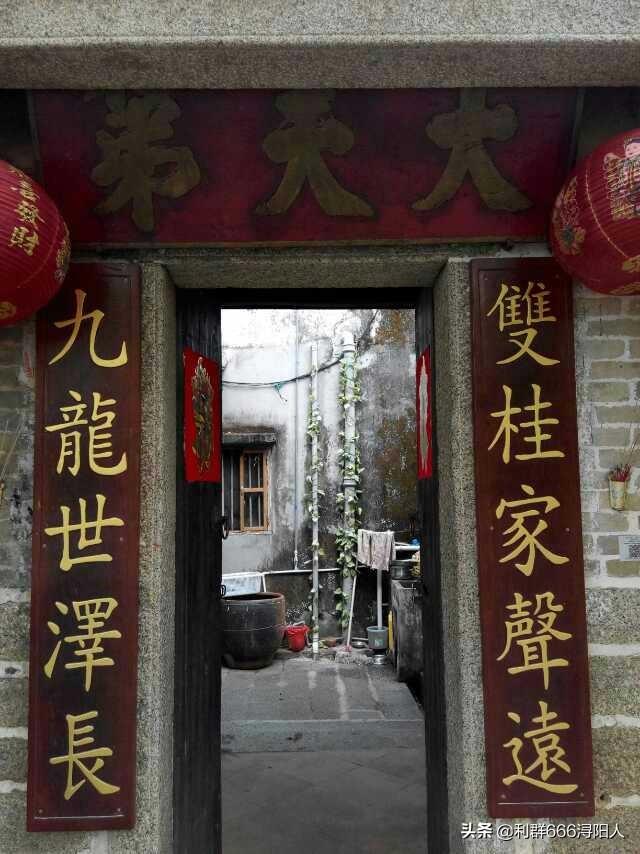

大鹏所城的主要建筑格局、街道至今保存得相当完整。尤其体现城外观的部分城墙及东、南两城门保存完好,城内现存有赵公祠、天后庙、

华光庙、候王庙和十余座清代将军府第以及一批清代民居,其中尤以赖恩爵的“振威将军第”保存最为完整和突出,该栋建筑始建于清道光年间,为道光皇帝赐建,门首横额“振威将军第”为道光皇帝御笔。

对研究中国古代建筑史、城镇规划建设史、明清民俗文化及岭南地区古建筑发展史等均具有重要的价值。

大鹏所城在清初,原设防守千总一员,兵三百名。

顺治十三年(1656年),历史城墙新安县知县傅尔植奏请改设大鹏所防守营,官兵五百名。

康熙七年(1668年),并大鹏所防守营入惠州协,归惠州协副将管辖,时该营官兵凡四百员名。

康熙四十三年(1704年),改大鹏所防守营为大鹏水师营,官兵九百三十一名。防所大炮共一百六十八位。

雍正四年(1726年),裁游击,改设参将一员,添设外委千把总七员,改隶广东水陆提标统辖。

嘉庆十五年(1810年),水陆区分,广东增设水师提督,驻虎门,设五营,大鹏为外海水师营,设参将一员,兵额八百名。

道光十一年(1831年),以该营所辖之洋面宽广,难于防卫,遂分设左右二营。左营即原大鹏营,兵额五百零五名,右营驻东涌所城,兵四百八十二名。

道光二十年(1840年),以鸦片走私盛行及英人威胁日大,遂将大鹏营提升为协,增设副将一员,移驻九龙。

咸丰十年(1860年),九龙地区转归英属,大鹏协所辖部分台汛位英界内,故被废置。

同治八年(1869年),该协左营实存兵四百三十名,右营实存兵三百二十名。

光绪二十四年(1898年),英人租界新界及离岛地区,该协所辖汛台内全位英界内,故亦被裁设。

光绪二十五年(1899年),九龙寨城内之清朝官兵被英军驱逐,该协两营故被裁撤。

只有到过深圳这里旅游过的朋友们,才能感受到深圳也是一个有着比较久远历史和故事的新兴城市!

不是人们印象中的没有历史文化的年轻城市。深圳它不但是中国现在的改革开放的前沿城市,在古时候也是中国 保家卫国的重要的海防要塞所在!也在中国悠久长河中,留下了一笔可歌可泣、浓墨重彩的篇章!