杜甫被后世称为是什么(诗人杜甫被后人称为诗圣的原因)

杜甫(712年~770年),字子美,自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。

出生于河南巩县,原籍湖北襄阳。被后人称之为“诗圣”,之所以由此称号,笔者认为,有两个原因。

第一个原因:杜甫是“诗之圣”

在中国的诗人里面,不同的人有各种不同的成就。

在诗的体裁方面,有些人七言诗写得好,有些人古体诗写得好,有些人近体诗的好,李白被称之为“诗仙”,但他的七言律诗就没有太好的作品。

在诗的内容方面,有些人擅长大自然,例如王维,有些人擅长写边塞,比如高适、岑参。但很少有人能够在体裁和内容上做到全面。

杜甫我们说是一个集大成的诗人,就是因为杜甫的各种体裁、各种内容的诗歌都能写的很好。之所以能够集大成,我觉有两个原因。

1.杜甫的家学渊源

杜甫的十三世祖杜预,是一个文武双全的人,武方面晋消灭孙吴时,率军讨伐的正是杜预;文方面,为十三经里的《左传》就是杜预做的注解。

杜甫的曾祖父杜依艺做过巩县的县令;祖父杜审言是一位诗人,对初唐五言律诗体裁的奠定做过贡献。

所以,杜甫曾说过“诗是吾家事,人传诗上情”,作诗就是我们家的事情,你瞧瞧他的口气多大。

2.杜甫有博大的胸襟

杜甫时代,有个风气,有些人觉得后来人写的律诗只讲平仄对偶和风花雪月,不能够表现一种深刻的思想和意志,所以提倡复古。

就比如李白说“自从建安来,绮丽不足贵”,意思是说自从建安以来,建安就是曹操那个时代,诗歌都是绮丽的,绮就是有文采的样子,大家只注重外表辞采的美丽,他认为这样的诗是没有价值的。

但是杜甫却说“不薄今人爱古人,清词丽句必为邻”,对于今人写的工整的律诗我不菲薄,对于古人写的那种没有严格格律限制的古诗我也很喜爱。

只要是美丽的词句,我都愿意模仿他,跟他接近。这就是杜甫,他之所以伟大,就是因为他有一个集大成的胸襟。

第二个原因:杜甫是“诗人中的圣人”

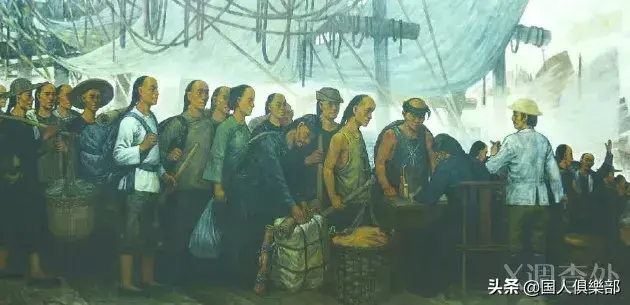

李白是个天才,但他的诗多半是从自己出发的;杜甫不是这样,他真的是深入生活,关心大众,比如他的“三吏”“三别”,他能够体验各方面、各阶层的人的生活,而且还能写的很好。

对国家的忠诚爱戴,对家人的感情是属于合乎伦理道德的感情,有些人写这种感情的诗歌,有一虚伪的感觉。

但杜甫却能把合乎道德的感情写的那样真挚感人,这是因为杜甫的这份关怀真的是出于他的天性。

《自京赴奉先县咏怀五百字》,这首诗的背景是安禄山起兵以后,杜甫惦念他在乡下的家人,于是从长安赶回奉先,在路上的所见所闻,诗歌很长,不能在这里进行介绍。

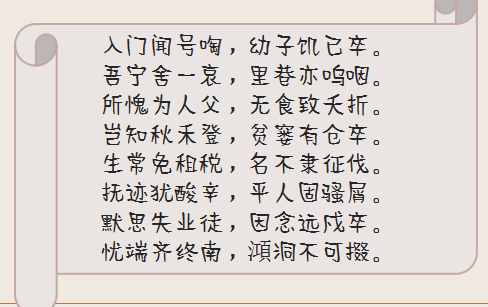

但是诗歌里有个句子大家很熟,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,让我记忆深刻的诗的后面几句“入门闻号啕,幼子饥已卒。吾宁舍一哀,里巷亦呜咽。所愧为人父,无食致夭折。

岂知秋禾登,贫窭有仓卒。生常免租税,名不隶征伐。

抚迹犹酸辛,平人固骚屑。默思失业徒,因念远戍卒。忧端齐终南,澒洞不可掇。”

一进门就听见哭声酸楚,我那小儿子,已活活饿死!我怎能压抑住满腔悲痛,邻居们也呜呜咽咽,泪流不止!

说不出内心里多么惭愧,做父亲的人,竟然没本事养活孩子!

谁能料到:今年的秋收还算不错,穷苦人家,却仍然弄不到饭吃!

一般人写到这里,就会被自己的哀伤压倒了,再没有心情去顾念别人了,但是杜甫却说:我好歹是个官儿,享有特权:既不服兵役,又没有交租纳税的负担。

还免不了这样悲惨的遭遇,那平民百姓的日子啊,就更加辛酸。

想想失去土地的农民,已经是倾家荡产,又想想远守边防的士兵,还不是缺吃少穿。忧民忧国的情绪啊,千重万叠,高过终南,浩茫无际,又怎能收敛!

所以说杜甫对国家、对人民的感情出自于他的天性,就像范仲淹说的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

可是现在有些人却是金钱挂帅、唯利是图,为了金钱、为了名利、为了权利可以不择手段、可以不讲道德、可以无所不为,所以有时候我们要像杜甫学习。

虽然不能做到“致君尧舜上,再使风俗淳”,但至少能够做到“穷年忧黎元”。