长城的尽头在哪里(为什么要将长城的尽头设计在海里)

千古一帝秦始皇,给华夏大地所留下的除了统一六国的丰功伟绩外,最为世人所瞩目的便是修建起了长城。

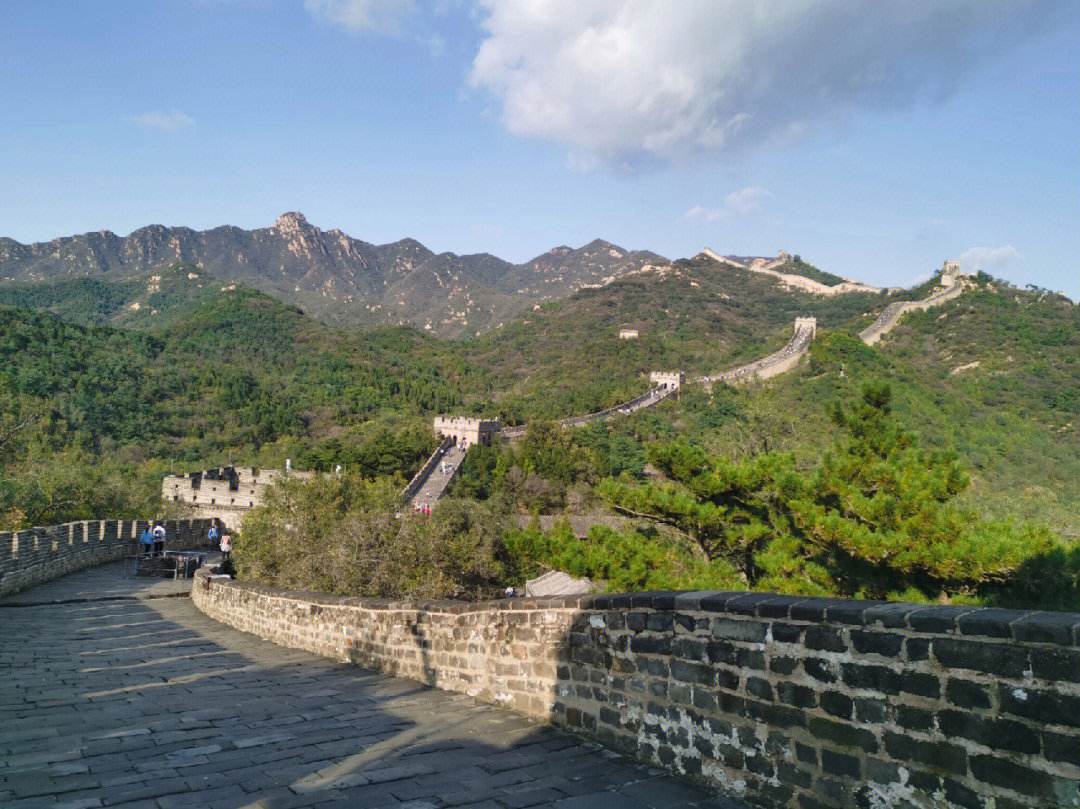

尽管在史书上对于秦始皇修长城的行为有不同的看法,但无法否认的一点是,长城的确是中华民族所创造的一个辉煌的奇迹,甚至在海外成为了中华民族的象征。

那么,长城它的尽头又在哪里呢?几千年前的设计与在如今看来又有怎样的意义,能够给予后人哪些智慧的启示,令我们惊叹?

要解释这些问题,还得从长城最初的起源,以及它所起的作用说起:首先,长城并非秦始皇的首创,在战国时期,六国也曾筑起过长城,但无论从规模上,还是历史意义上,都远不如秦长城。

长城的首要功能是御敌,因此长城在陆地上并没有尽头,而是把尽头设计在了海里,之所以有这样的设计,是因为如果发生战事,陆地上的尽头就会成为敌人的突破口。

因此要用这样的设计来确保长城能够起到应有的作用,通过这一巧妙的设计,我们也可以看出中国的古人的确很有智慧。

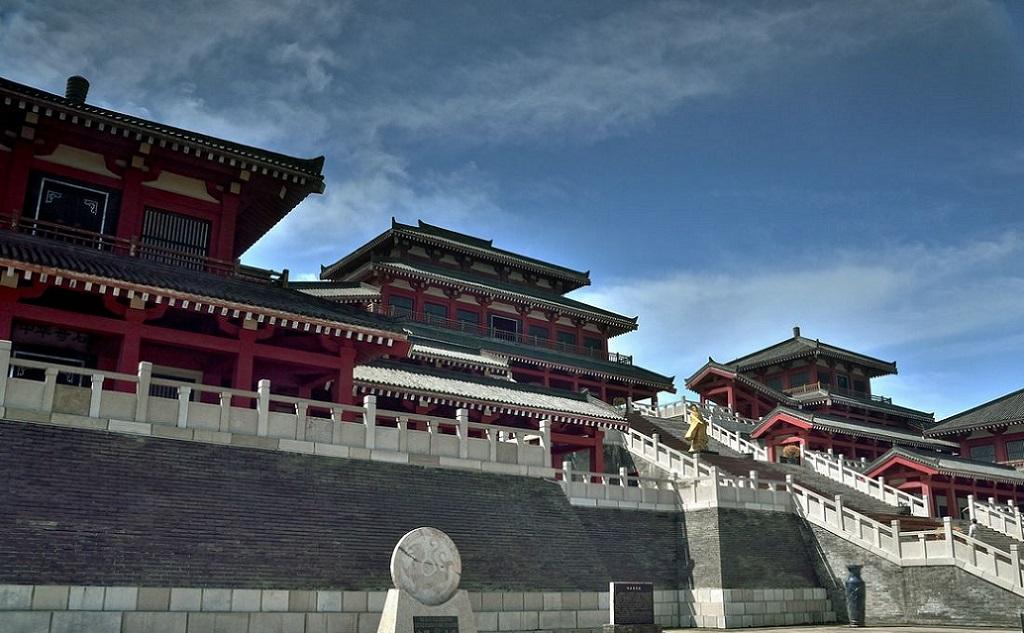

长城的建构和设计都堪称一绝不假,但是从秦代开始,历史上很多朝代都曾筑起过长城,在建造之时无一不是耗费了大量的人力物力,以求保的子子孙孙永享天下,但仅凭长城之坚固,兵器之锋利,又能保卫政权多久呢?

秦之长城没有被传说中的孟姜女哭倒,但二世而亡,谁又能阻挡历史的潮流呢?

只是长城见证了千年的兴衰变迁,如今也不失为旅行的圣地,它装载了古人的智慧,以及中华民族的文化。

长城的建造过程,在生产力极为低下的古代是极为困难的,但是在当时皇权的专制统治下,统治者以成千上万劳工的生命为代价,换取了这至今看来依然堪称奇迹的长城,天下终究鹿死谁手,真正起决定作用的,是能否得民心。

正如杜牧在《阿房宫赋》中所说:“使六国各爱其人,则足以拒秦,使秦复爱六国之人,则递三世,可至万世而为君。”

民心的向背才是决定一个政权能否长久的决定性因素,奈何在古代等级森严的社会制度下,能够切实保障人民利益的统治者太少了,而这一点也就注定了封建制度终将被淘汰。