嫡长子继承制什么时候开始(嫡长子继承制是如何产生的)

作为古代社会最高统治者,皇帝如何选定继承人一直是人们津津乐道的话题,围绕皇位的继承,浩瀚史籍中也确实为我们贡献了不少谈资。

如唐初李世民与长兄李建成之玄武门之变,宋初赵匡胤与赵匡义的“烛影斧声”,乃至明初朱棣靖难之役,到清代康熙年间九子夺嫡。

尽管如此,皇位的继承并非毫无原则的,纵观古代社会,嫡长子继承制是皇位继承、乃至爵位承袭的重要原则,甚至是唯一原则。那么嫡长子继承制度到底如何产生的呢?

众所周知,因为私有制的出现,从原始社会过渡到了奴隶社会,王位的选择也由禅让制转变为世袭制。禹去世之后,儿子启继承王位,开启家天下的新局面。囿于史料,夏朝王位承袭尚难详细考证,姑且按下不提。

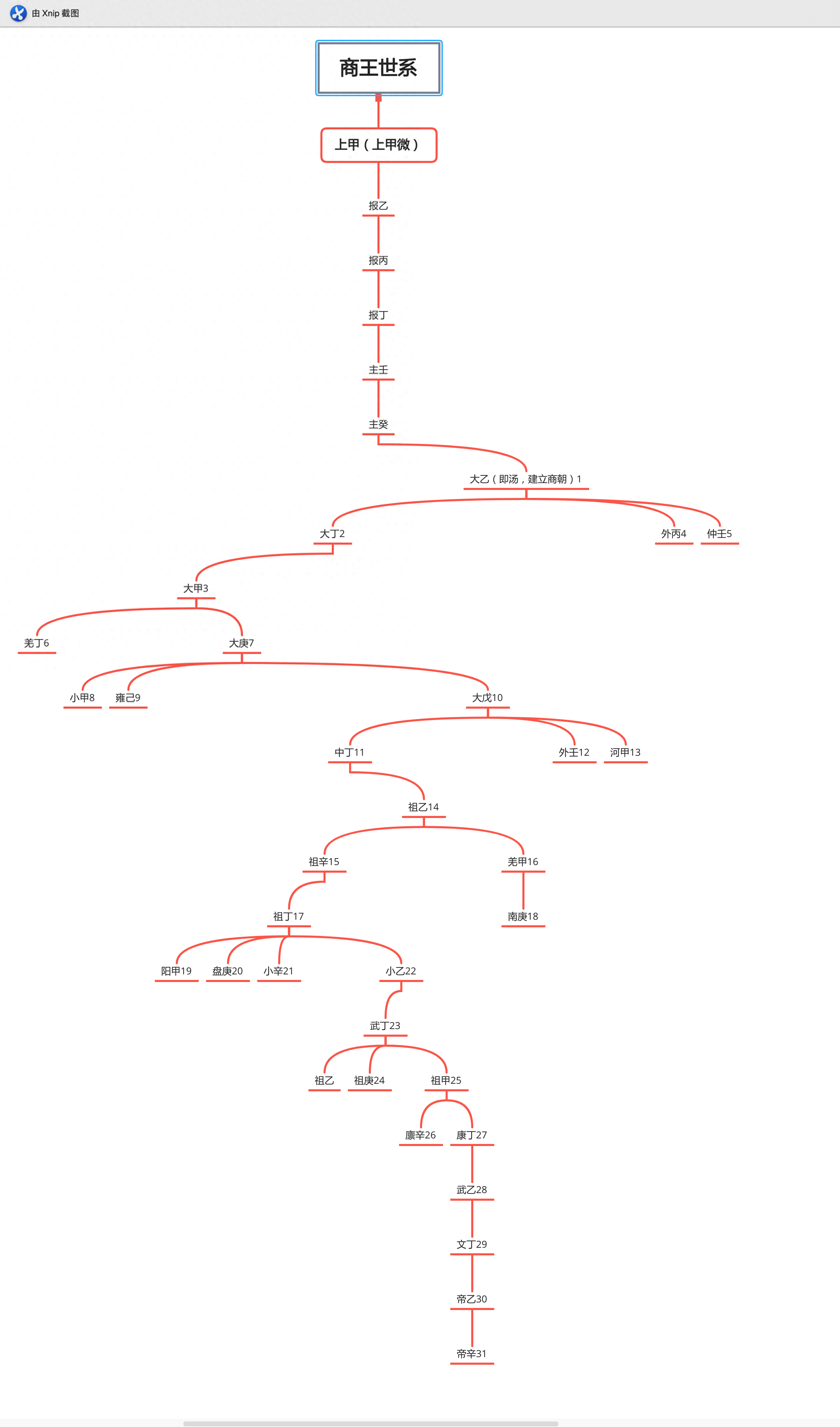

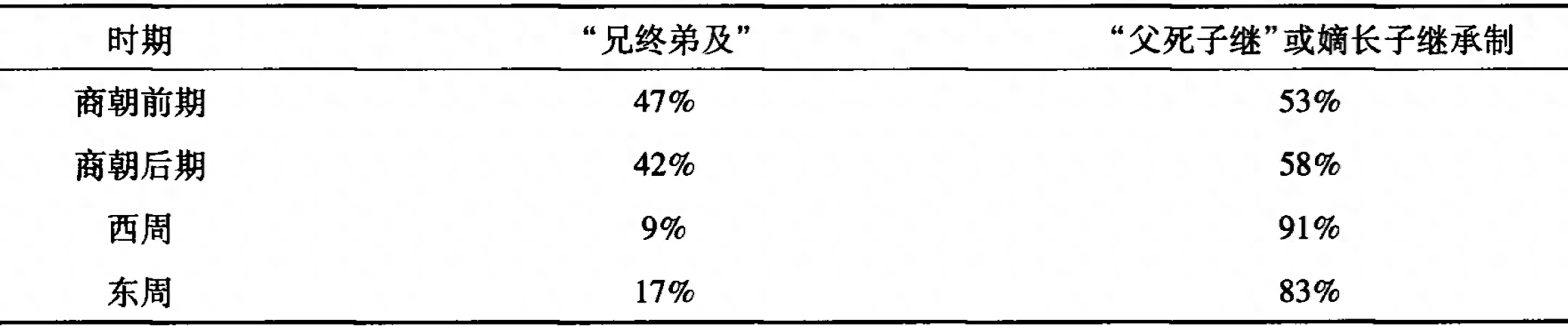

至商代,围绕“父死子继”和“兄终弟及”两种王位继承制度,史学界可谓百家争鸣,要么认为以“兄终弟及”为主(如王国维先生),要么认为以“父死子继”为主。

及至后来,普遍将商代王位继承分段分析,如一种观点认为,商代在上甲之前,是以兄终弟及为主,父死子继为辅;上甲至祖甲时期,以父死子继为主,兄终弟及为辅;康丁以后,嫡长子继承制度最终确立。

之所以如此,有一个很重要的原因是一夫一妻制度的确立。

中国古代的婚姻制度,在原始婚姻之后是班辈婚,或者称血缘婚,就是同辈之间互为夫妻,再向文明形式发展就是族外婚,早期族外婚还保留着班辈婚的遗留,诸如兄终弟及、姐妹二人同嫁一人等。

人是有感情的高级动物,对于婚姻渐渐开始选择,其表现形式就是对偶婚,它是早期族外婚向一夫一妻制度的过渡形态,依据史料,大禹与涂山氏就是对偶婚,从妇家居。对偶婚之后就是一夫一妻制,也是现代婚姻形态。

商代则于上甲时期已经确立一夫一妻制,但同时尚有母系氏族社会的残余。

从名字中可窥见一斑,如“妇好”,“妇”代表王室配偶,而“好”表明来源,其中从“女”旁只是一种象征意义,这样“好”就代表着来自“子”姓,而子姓恰恰是商朝的姓氏,也即族内通婚和族外通婚相结合的形式。

在这种婚姻形式下,就产生了父死子继为主、兄终弟及为辅的继承制度。

第11位商王仲丁时,父死子继、兄终弟及的制度终于引发商王朝的内乱,《殷本纪》记载:

“仲丁以来,废嫡而更立诸弟子,弟子或争相代立,比九世乱”。

一直到27位商王康丁时期,才最终确立了嫡长子继承制度。

而《史记》及《吕氏春秋》记载,帝乙在选择继承人时,虽然微子启年长,但因为是庶子,所以最终没能继承王位,而辛因为是嫡子而最终继承王位,如此也佐证商朝后期嫡长子继承制度已经确立。

至周代,嫡长子继承制已经成为主要的王位继承制度,更是与宗法制紧密结合在一起,成为周代重要的政治制度。