古代大地的别称和雅称是什么(古代称呼大地的别称和雅称)

古代大地的别称和雅称

自古以来,人类对大地的敬畏和尊重就像对神灵和神秘的自然力量一样。在古代,大地受到了许多别称和雅称的赞美,无论是在诗歌、音乐还是文学作品中,都能发现对大地的深情赞美。

在这篇文章中,我们将会探讨古代大地的别称和雅称,了解人们赞美大地的文化传承。

大地的雅称

在古代文化中,大地常被赞美为“芳草萋萋”的美丽世界、“繁花似锦”的仙境、“楼阁玲珑”的神秘世界。古诗《清平乐·村居》中用诗人忆起故园为引,开始营造出美丽富饶、充满温情的氛围:“何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事,悠悠。

不尽长江滚滚流。”诗歌赞美大地的自然景观,如长江之滚滚流动,既叹服大地的磅礴和壮美,也表达了对大地深情无尽的感慨。

而在唐代诗人杜甫的作品中,大地则常被赞美为“沃野千里,烟波浩渺殊”、“莽苍山前,飞鸟无限意”等演绎大地独特的魅力。

他的诗歌描绘出了大地的丰饶和壮美,给人带来深深的感性体验。

在古代音乐中,大地也被当作是美妙音乐的灵感来源。中国古乐中,大地常常被用来赞美自然的美好。比如在《白知音》中,乐曲初段的吹奏部分用音乐掩映出一幅宽广无垠,春暖花开的田园景色,充满了深沉的自然意味。

大地的别称

在古代文化中,大地还常常被描述为“黄土高原”、“万物之基”等别称。这些别称具有更深刻的象征意义。

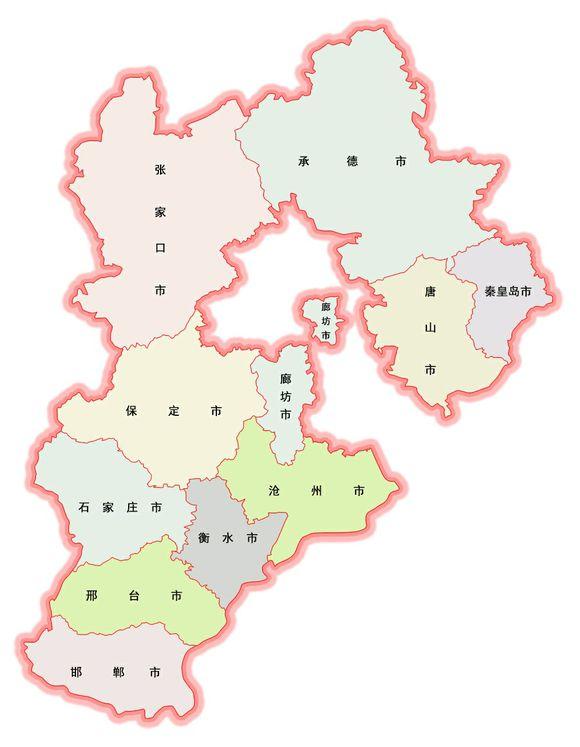

黄土高原是河南、陕西、山西、河北、内蒙古、山东、宁夏、甘肃等省份的特有地理环境。因为这里的地壳较薄,结构松散,河流湍急,时常会引起山洪泛滥、山体滑坡等灾害,而这里的土质也以泥土和黄土为主。

于是人们就用黄土高原来代表这一特殊的地理环境。黄土是一种富含粘土和石英的黄色沉积岩,因为形成世纪悠久,因此又被称作“黄土王国”。

而大地作为“万物之基”,强调了大地在宇宙中间的重要性。在古代文化中,大地常被描绘为一块无形的基石,支撑着天、地、人、物之间的相互联系。《庄子》中,有“天地之辩,孰莫之衷?五行之变,乃莫之穷。

岁物之数,乃莫之经。时役之际,乃莫之倾。四时之替,乃莫之遍。万物之盘,乃莫之宣。豁乎其无穷,邈乎其未始。混而不同,孰能穷之哉?”这样一段描述大地在万物中的巨大作用的话语。

大地在古代文化中的重要地位

在古代文化中,大地占据了极其重要的位置。它不仅仅是生命的基础,也是精神世界的重要构成部分。在古代文化中,大地代表了生命的萌芽、生长和诞生,也代表了信仰、情感和思想。在许多文化的宗教体系中,大地是一种神圣和崇高的存在。

在中国古代,大地作为“天人合一,天地同心”地理空间的象征,在儒家、道家、佛教、民间信仰等各类文化中,都扮演着重要角色。在古代诗歌、文学、音乐等各类文化形式中,都能看到大地作为主题的创作和发掘。

大地对人类的启示

大地在古代文化中,从各种方面,都对人类产生了深刻的启示。人类从大地中汲取了力量和灵感,而这种力量和灵感,也不断激发着人类的创造力和生产力。

大地的丰饶、多样性、独特性,让人类对生命和自然有了更加深刻的认识和体验。对大地的探索和赞美,也帮助人类更好地发掘自己的文化传承和精神追求。

结语

在古代文化中,大地扮演着不同的角色,被描绘成各种不同的形象。这既是人们对大地的认识和理解,也是对自然力量的感性认知和体验。大地不仅是生命的萌芽和诞生的地方,也是情感和思想的媒介。

因此,人们不断地探索和赞美大地,也不断受到大地的启示和帮助,走向更加美好的未来。