长安是哪个朝代的首都(为什么自唐后不再以长安作为国都)

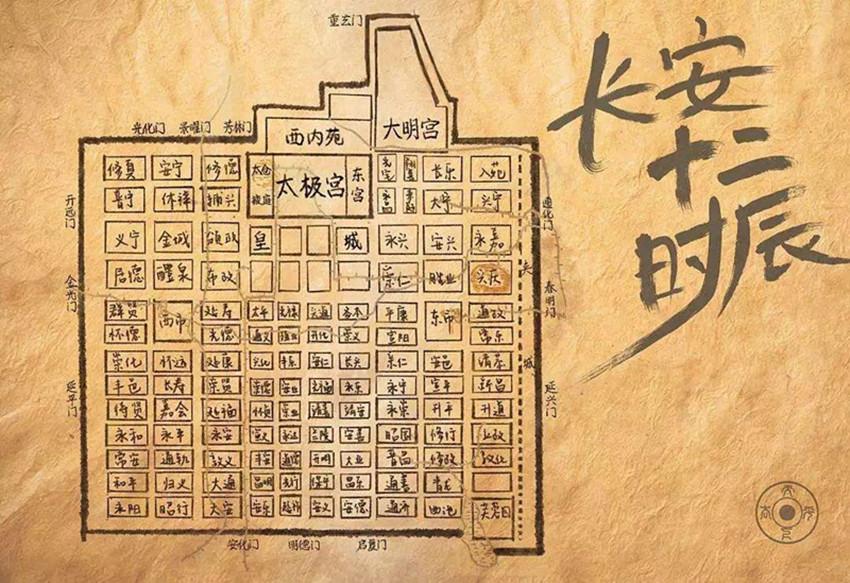

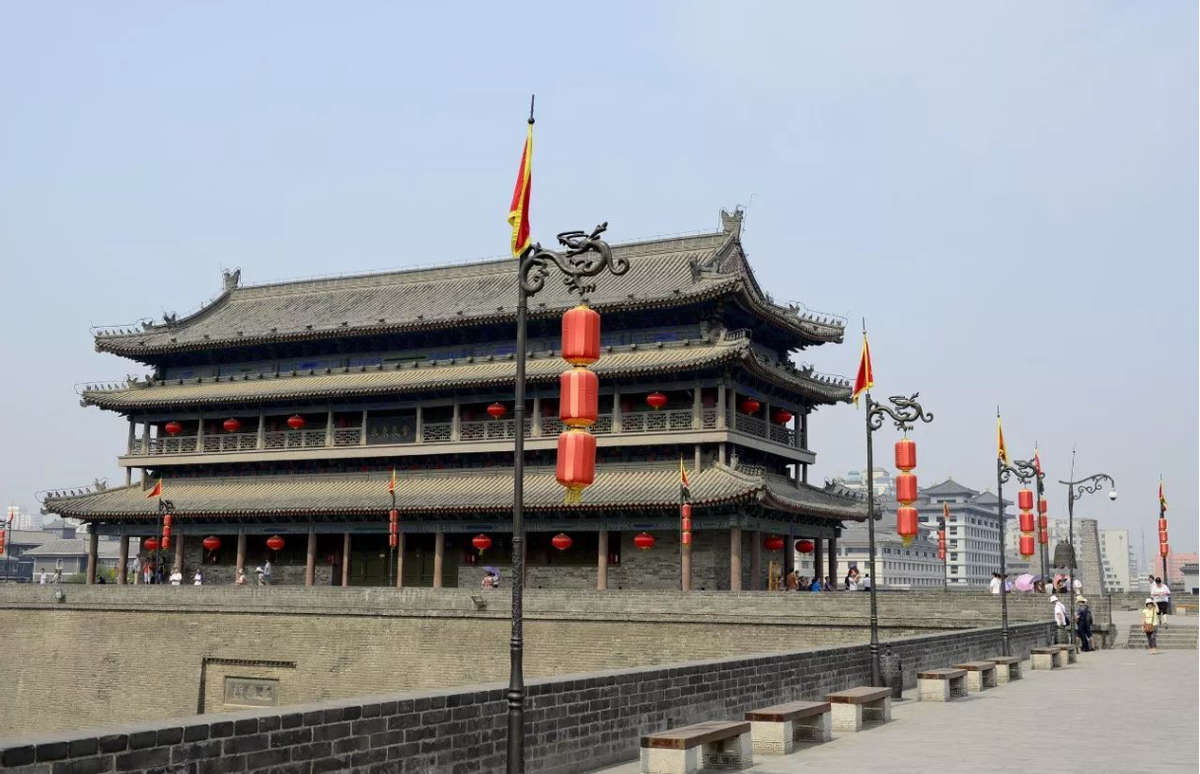

长安,这座曾经辉煌无比的古都,从秦汉到隋唐,先后做过11个王朝的首都,可谓千古一城。但是从公元907年唐朝灭亡以后,长安就再也没有成为中原王朝的都城,这是为什么呢?难道长安的王气已尽?

其实不然,长安之所以沦为废都,有着深刻的历史原因和现实条件。本文将从三个方面来分析:

一是唐末藩镇割据和军阀混战导致的长安城的破坏和衰落;二是边患威胁的东移和中原王朝的首都东迁;三是北方地区的生态恶化和南方地区的经济崛起。

一、唐末藩镇割据和军阀混战

唐朝后期,由于皇权衰落,藩镇割据,中央政府无力控制地方军事力量,导致了一系列的政治动乱和战争。其中最严重的是黄巢之乱,这场农民起义军曾经攻占了长安城,并在城内进行了大规模的屠杀和抢劫。

据《旧唐书》记载,黄巢军队在占据长安城三年期间,“宫室宛然”,但是在被唐军收复后,“纵火焚剽”,“宫阙萧条,鞠为茂草”。

而黄巢之乱只是长安城灾难的开始,此后又经历了田令孜、李茂贞、朱温等军阀的攻打和拆毁,使得长安城“宫室廛闾,鞠为灰烬”,“自中和以来葺构之功,扫地尽矣”。

这些动荡不仅造成了长安城建筑的毁灭,也造成了人口的锐减和社会秩序的崩溃。

到了五代十国时期,长安城已经从盛唐时期的百万人口减少到了只有十万人左右。可以说,唐末藩镇割据和军阀混战是长安王气消失的直接原因。

二、边患威胁东移和中原王朝东迁

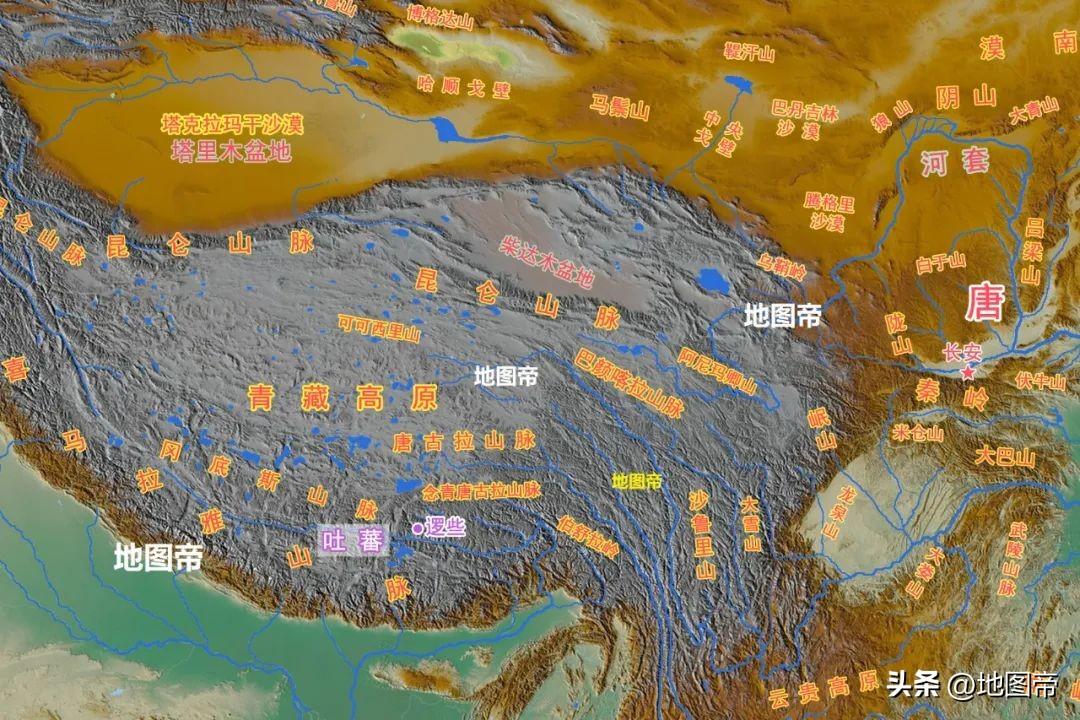

除了内部动乱外,外部入侵也是影响长安立都的重要因素。从秦汉到隋唐时期,长安作为都城的一个重要优势就是其地理位置。长安处于关中平原,四面环山,四关把守,易守难攻。

长安面临的主要威胁来自北方和西方的游牧民族,如匈奴、突厥等。但随着历史的发展,这些游牧民族的活动范围不断扩大,他们可以从河套、河西走廊、陇右等地方绕过关中的天险,直接威胁到长安的安全。

而且,随着中原王朝的统一和扩张,边境线也不断向东延伸,如唐朝时期的安史之乱,就是由于安禄山和史思明在河北、河南等地造反引起的。

因此,为了及时应对边患,中原王朝的首都也做了相应的东迁。如五代十国时期的后梁、后唐、后晋、后汉、后周等王朝,都把都城定在了开封或洛阳。

这些城市相对于长安来说,更靠近边境线,也更便于调动军队和物资。而到了宋朝时期,由于北方的契丹和蒙古的入侵,中原王朝的首都更是迁到了南方的临安(今杭州)。

可以说,边患威胁的东移和中原王朝的首都东迁是长安失去立都优势的间接原因。

三、北方生态恶化和南方经济崛起

最后一个影响长安立都的因素是自然环境和经济发展的变化。长安作为都城的另一个重要条件就是其水资源和粮食供应。

长安周边有渭水、泾水等八条河流环绕,又有大量的湖泊和水库,为农业灌溉提供了便利。而关中平原也是中国历史上最早开垦的农业区之一,曾经被称为“天府之国”。

但是从秦汉开始,由于大规模的森林砍伐、农业开垦、城市建设等人类活动,导致了关中地区水资源的减少和土地的退化。尤其是在唐朝以后,由于人口增加和战争破坏,关中地区出现了严重的水旱灾害和粮食危机。

长安城无法靠自身生产来养活庞大的人口,只能依靠从其他地区调运粮食。而这种调运又需要依赖运河和黄河等水路。

但是由于水资源的减少和河道的淤塞,这些水路也变得难以通航。因此,长安城在自然环境上已经失去了立都的基础。

与此同时,南方地区却呈现出了与北方截然不同的发展趋势。南方地区由于地形复杂,山川湖泊众多,气候温暖多雨,土壤肥沃多产,适合种植水稻等作物。

而且南方地区相对于北方来说,更加安全和稳定,没有受到游牧民族的频繁侵扰。

因此,在唐末五代以后,大量的人口从北方迁移到南方,促进了南方地区的经济发展和城市建设。南方地区成为全国经济重心和赋税主要来源地。

而且南方地区还有一条巨大的优势,那就是拥有发达的水运网络。长江、珠江等河流及其支流,形成了一张密集的水网,连接了南方各个地区。

这些水路不仅便于粮食和商品的运输,也便于人员和文化的交流。因此,南方地区的城市如临安、扬州、苏州、杭州等,都成为了繁华富裕的商业中心和文化中心。

而且南方地区还有一个更大的优势,那就是拥有开放的海洋。南方沿海地区有许多港口,如广州、泉州、明州等,可以与东南亚、印度、阿拉伯等国家进行海上贸易,从而获取大量的财富和外来的商品和文化。

可以说,南方地区在自然环境和经济发展上已经超越了北方地区,成为了中原王朝立都的新选择。

结语

长安从一个辉煌无比的古都变成了一个废弃荒凉的废都,而中原王朝也随着历史的变迁,选择了更适合自己发展和安全的新都城。

这也说明了历史是一个不断变化和发展的过程,没有永恒不变的东西,只有适应时代潮流的选择。