紫砂壶分类(最受壶友们喜爱的紫砂壶壶型有哪些呢)

自古以来,紫砂壶从清新的起源开始,经历了数百年的不断演进,其造型之丰富令人惊叹。然而,其中最引人注目的莫过于那些传世经典之作。

这些经典壶型一经创制,便成为各个时代陶艺师傅们钟爱制作的对象,并不断获得新的灵感和变革。

紫砂壶中最令人陶醉的壶型包括西施壶、石瓢壶、德钟壶、仿古如意壶、井栏壶、掇球壶、报春壶、供春壶、秦权壶、竹段壶等等,几乎每位陶艺师傅都曾创作过这些壶型。

这些壶型之所以能够传承至今,是因为它们经受了时间的考验,历代陶艺爱好者的审美认可,最终成为经典之作。

要鉴别一件紫砂壶,第一步是了解壶型,因为壶型是紫砂壶之美的关键。如何从壶型鉴别好坏?首先,要学会欣赏和感受历代紫砂名家的优秀作品,然后根据个人喜好来评判。

“圆壶”要追求“圆、稳、匀、正”的特点,圆中需有变化,壶体和线条的大小、曲直要协调,比例要合适。

石瓢壶、西施壶、仿古壶、掇球壶、井栏壶、德钟壶、秦权壶等都是典型的代表作品。

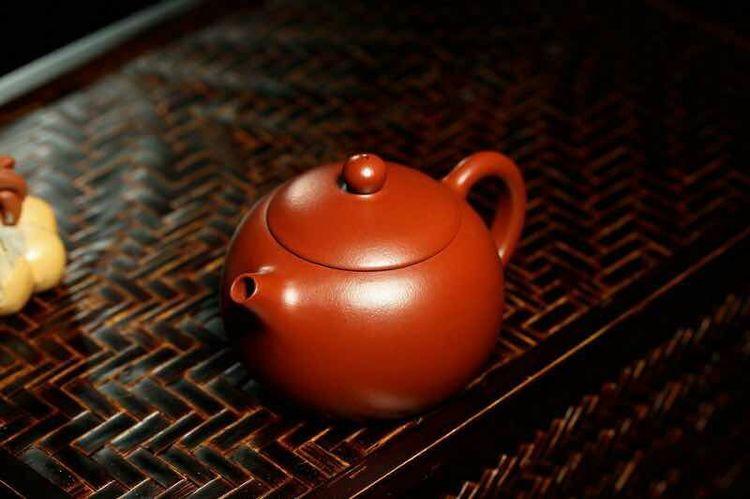

【 石 瓢 】

传统经典款式,历代名家制作众多,风格各异。石瓢壶可细分为子冶石瓢、景舟石瓢、汉棠石瓢等。

各家的“石瓢”虽然略有不同,但整体特点包括三角形形状、三足底座、平盖桥钮等基本元素,这些特点经过几百年的演变仍然备受推崇,一直传承下来,深受人们喜爱。

石瓢壶的关键在于力度,要协调石瓢各个线条组成的三角形的比例关系,包括壶身、流、把手,甚至钮的相互配合,形成最佳比例,才能展现其独特的力量和韵味。

【 西 施 】

西施壶首创于明代万历年间(公元1573-1620年),由徐友泉创制,他曾拜师于时大彬。这款壶被命名为西施壶,因其形状如美女西施的丰满胸部。

这个壶的壶钮形状酷似乳头,壶流短而略粗,把手呈倒耳状,盖采用截盖式,后来的人可能觉得“西施乳壶”名字不雅,因此改称为“西施”或“倒把西施”。

【 井 栏 】

井栏壶是一种传统壶型,其灵感来源于井栏的形状。古代人们在挖井时常常会建造井栏,有些甚至会加上井盖、井顶、井亭等,这不仅可以保护井水,还可以美化环境。

井栏壶通常有一个弯曲的嘴,也有一些壶型采用短直嘴。无论长如鲸虹,还是短如鹰喙,都呈现微妙的曲线。

这种壶型也属于紫砂壶中的传统经典之一,它打破了当时的繁琐、守旧、题材有限的局面,创造了简洁、明快、新颖的壶型,深受当时文人的喜爱。

多年来,它经受住时间的考验,成为紫砂壶中的传统经典之一,后来的陶艺师傅从中汲取了不少灵感。

【 掇 球 】

掇球壶是典型的几何形传统圆壶型,也是最出色的紫砂壶代表之一。

其基本构造包括壶钮、壶盖、壶身,它们以小、中、大三个球体依次排列,壶腹为大球,壶盖为小球,好似小球掇在大球上,因此得名掇球壶。

掇球壶在盖沿和口沿各自塑造一条粗细不同的烧线,这种上粗下细的双线被称为天压地或文武线,子母线。民国时期,程寿珍所制作的掇球壶堪称佳品。

【 仿 鼓 】

仿鼓壶是现代每个制壶学徒必学的第一把壶,其身扁、腹鼓、颈高、盖板平滑,壶盖与口沿子母线吻合严密,合成圆线饱满,扁钮有力,虹钮有势,二弯流胥出自然;

圆圈把匀势而起,有些款把圆下有垂,富于灵动,整体骨肉亭匀,收展有度,有一气呵成之畅。

【 德 钟 】

德钟壶是典型的传统壶型,清代邵大亨初创,德钟壶是光素造型代表作中的佳器。器形端庄稳重,比例协调,结构严谨,技艺手法的表现已达紫砂传统基础技艺的巅峰。

壶身手感极佳,触摸舒服,造型简洁质朴,一洗清季宫廷之繁缛习气。

【 秦 权】

秦权壶的造型源于秦统一六国后统一度量衡的秤砣,用来称量重量。秦权壶的造型简练古朴,紫砂泰斗顾景舟更是将其做成了素器的巅峰典范。

美人肩是个传统器形,由清代的老作品修改而来,以体现圆润的壶身为主。

壶盖与壶身仿佛合为一体,没有空隙,勾勒出“美人肩”的圆润,用手抚摸上去,仿佛能感受到她的温暖。窈窕秀美的壶身,漂亮匀称的壶肩,肩项及腹,骨肉匀亭。

纤细绰约的壶把和壶嘴,自然舒展,曲线优美。好似美人盈盈而动,清扬婉兮,美目盼兮。

【 供 春 】

在中国紫砂文化史上,供春是一个开创性的人物。明代正德年间,为求读书清净,县官吴颐山带着书童供春读书于宜兴(旧称阳羡)南部山区的金沙寺中。

闲暇时供春看到寺内老和尚用当地特有的紫砂泥捏制茶壶,饮茶参禅,此时已成佛界习俗。

于是供春用寺里老和尚制壶后洗手沉淀在缸底的紫砂泥,用茶匙挖空壶身,再接上与树瘿纹路相似的壶嘴、把,用手指按揿壶身表面并留下许多指螺印,烧成后果然生动异常。供春之壶,胜于金玉。