唐朝是被谁灭亡的(是唐朝走上灭亡之路的罪魁祸首是谁)

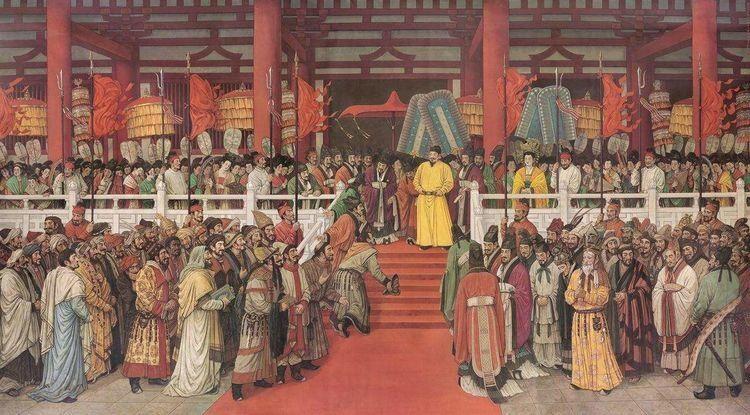

唐朝盛极一时,但它的终结却是由内部矛盾和外部压力共同构成的。安史之乱是唐朝走向没落的标志性事件之一,而其中的主角安禄山,虽然身为杂胡儿,却展现出了令人意外的能力和野心。

在论及安禄山时,有人赞誉他通晓六夷之语、英勇善战,不仅善于溜须拍马,还能巧妙地笼络人心。他的手下拥有8000义儿,显示了他在军事和政治层面的一定影响力。

安禄山曾在唐朝开元天宝年间担任节度使,是唯一一个任期达到10年的节度使,这在当时是相当罕见的。然而,这种表面上的繁荣掩盖了他对朝廷的实际威胁。

有关他与当时政治核心李林甫的关系,历史上多有记载。李林甫当政多年,而安禄山却是最为稳当的支持者之一。然而,当权者之间的关系并非一成不变。

在杨国忠等人的提醒下,有人早早就预见到了安禄山可能反叛的危险性,但李隆基却对此不以为然。

安禄山与李隆基关系的微妙变化,最终导致了一场惊天动地的叛乱。安禄山曾被包围,但他却用巧妙的手段感化了当时的皇帝,得以脱身。

这一幕不禁让人想到权谋之间的复杂博弈,而安禄山的生存,最终成为了唐朝灭亡的导火索。

在安史之乱中,安禄山的叛军行为让人啼笑皆非。他们以清君侧的名义进军,一旦朝廷反击,却又倒戈唐军,这种颠三倒四的行为令人匪夷所思。

安禄山的叛军被描述为一群被纯粹当枪使的人,他们被煽动着为一些不明确的目标而战斗。这或许反映了当时社会底层的不满和对混乱局势的利用。

然而,安禄山的叛乱并非是无迹可寻的。他选择的时机并不明智,因为李隆基执政时期唐朝国力正盛。尽管在李隆基后期,朝廷的管理出现混乱,但整体来说,唐朝的统治仍然相对稳固。

安禄山对抗不了朝廷动员起来的帝国力量,而且他自己也成为叛军内部的不稳定因素。

安禄山最终的下场也不可不提。他被杀,很大程度上是因为自身的行为不当。眼疾、作战不利、猜疑身边的人,这一切使得他在叛乱中失去了支持。

他的死亡既是叛军内部矛盾的产物,也是他对抗唐朝失败的必然结果。

当论及唐朝灭亡的原因时,我们不得不提到唐朝内部的矛盾和外部的压力。在唐朝辉煌时期,内地统治相对巩固,但地方藩镇的异动却日益凸显。

河北、山东等地的不满情绪积聚,而关陇集团和河北集团的矛盾使得安史之乱不可避免。唐朝的统治结构和税收政策使得北方底层人民沦为叛乱的炮灰,而这也是唐朝在动荡时期难以维持统一的原因之一。

纵观安史之乱的历史,我们能够看到唐朝的政治制度、统治结构以及地方藩镇的角力,这些因素交织在一起,最终导致了唐朝的灭亡。

历史的教训是宝贵的,我们在认识历史的同时,也应当警惕当下社会中存在的一些问题。在任何时代,一个国家要想维持长治久安,都需要正视社会内外的问题,加强内部团结,提升统治效能。

唐朝之亡,警示着我们在面对困境时,需要更加明智地应对挑战,否则将难以逃脱历史的重演。