竹的雅称和寓意(为什么古代文人都如此喜爱竹子呢)

松、竹、梅被古代文人喻为“岁寒三友”。

梅、兰、菊、竹被雅称为“四君子”。可见竹子这种看似平凡的植物,却以不凡的品格为历代文人雅士所青睐。

竹子还有“挚友”、“高节”等美誉。

古人有“怒写竹,喜画兰”的说法,赞美竹子“可焚身而不毁其节”、“不刚不柔,非草非木,小异空实,大同节目。”

古人把竹子的生物特征或形态,同人类的高尚品德联系起来。

竹子空心生节,一如君子虚怀若谷、有气节;竹子修直挺拔,一如君子刚直不阿、宁折不弯。

如同陶渊明之喜菊,周谆颐之爱莲,宋代文豪苏东坡则对竹情有独钟。他在诗作中曾写下“宁可食无肉,不可居无竹”,可见他对竹子非同一般的偏爱。

“胸有成竹”是苏东坡独道的绘画理论,他强调运笔之前,必须成竹在胸;构图时讲究不求形似,而追求写下神韵。

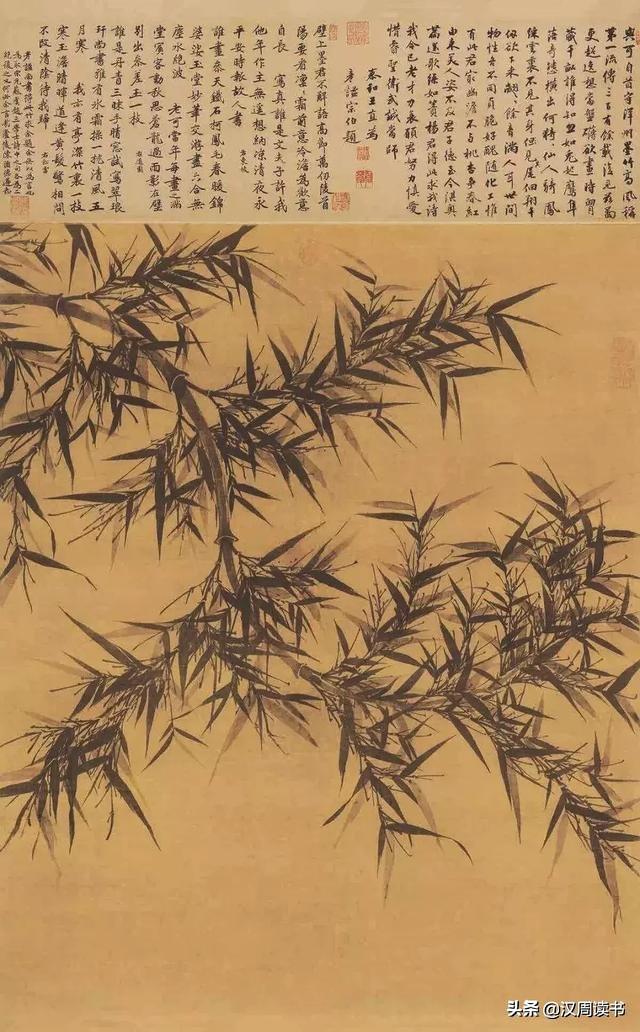

所创《墨竹图》被称为奇作。富潇洒之姿,逼檀栾之秀,疑风可动,不笋而成。

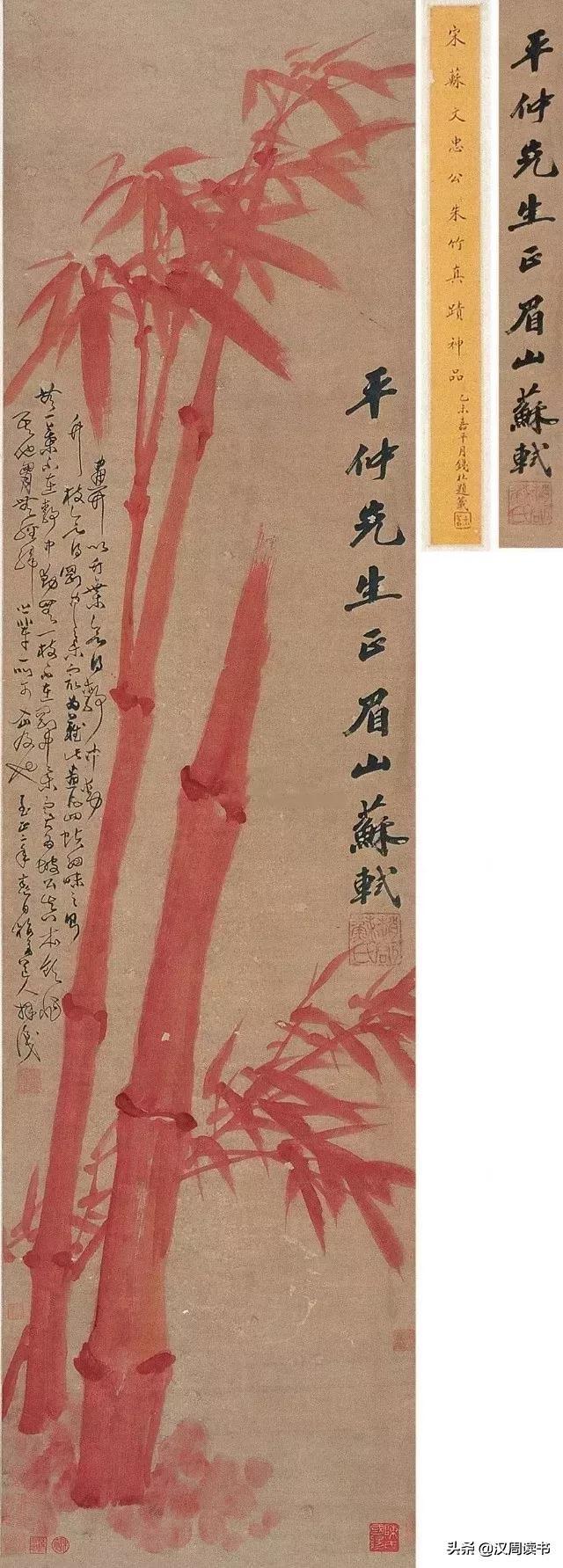

苏东坡,在杭州做通判的时候。

一日,忽然画性大发,苦于堂前无墨,情急之下以朱砂作画,大概是效果不错,自此索性用朱砂代墨,独创了“朱竹”绘画技法。

九百多年来,苏氏绘竹技法影响了一代又一代的文人雅士。

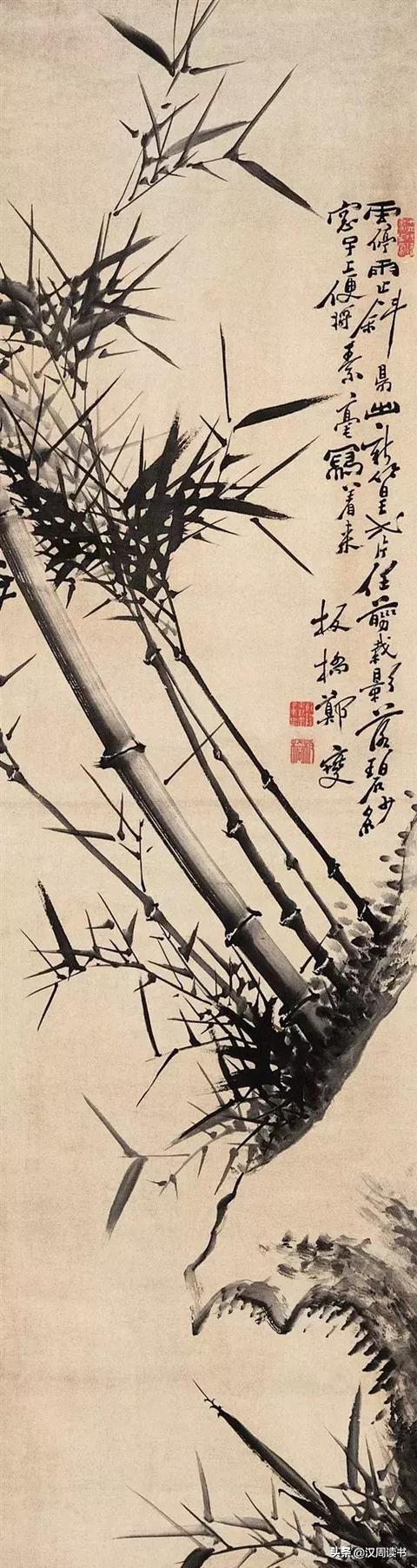

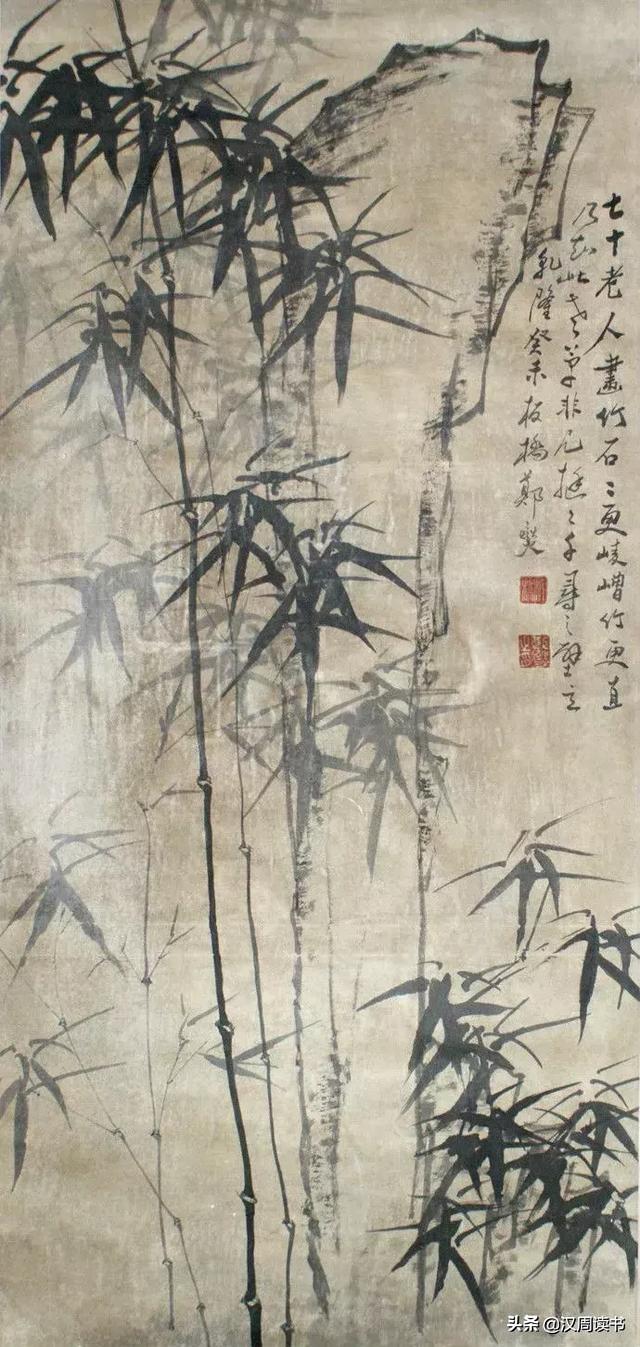

扬州八怪之一的郑板桥终生痴迷于竹,从用竹到咏竹,从植竹到画竹,他的一生没有一刻离开过竹,可谓与竹结下了不解之缘。

咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东南西北风。

一诗与其说是在赞誉竹的品格,不如说是对拥有竹子一样品格之君子的由衷敬意。

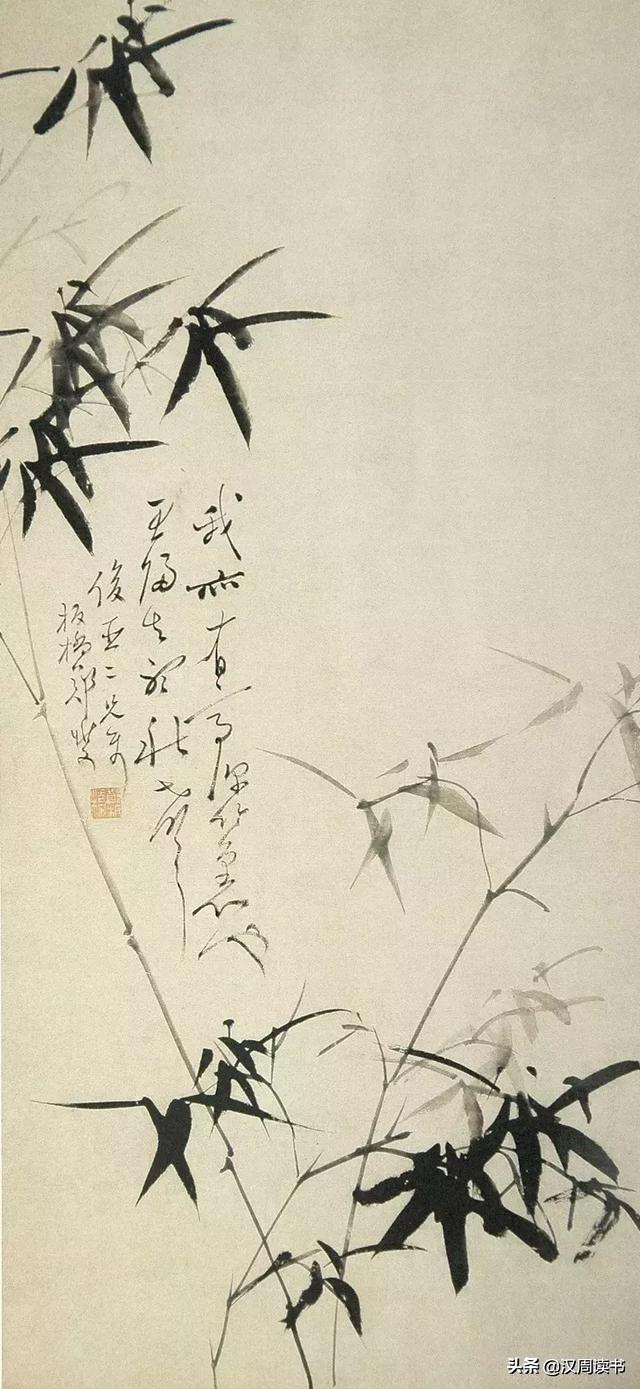

咬定几句有用书,可忘饮食;养成数竿新生竹,直似儿孙。

这几句话,是郑板桥劝诫子侄时常说的,谓人如竹,欲成大器,必须常加修剪、扶持。

衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。

郑板桥为官清正,关心百姓疾苦。

罢官时,不恋俗世浮华,一身浩然正气。

乌纱掷去不为官,囊囊萧萧两袖寒。写取一枝清瘦竹,秋风江上作渔竿。

表现了诗人视功名如粪土的豪情。