羽绒服里面穿的越少越暖和(这样的说法有科学依据吗)

“天冷要多穿衣服”是所有妈妈的执念,且妈妈们永远觉得你穿得太少。然而,妈妈们也不一定总是对的。

在这个格外寒冷的冬天,一个“冷知识”在网上热传——羽绒服里穿得越少越暖和。

很多网友“现身说法”表示赞同。事实真的如此吗?

羽绒服里“皇帝的新衣”

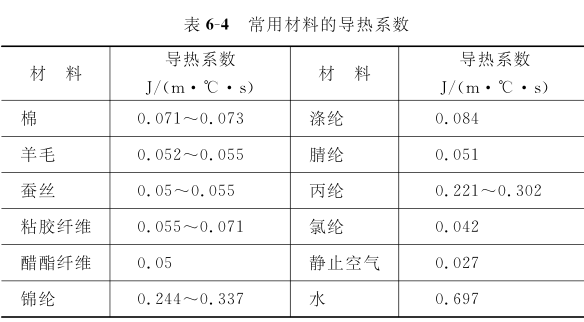

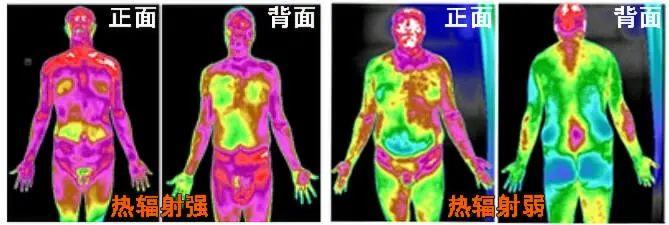

山不在高,有仙则名。衣不在多,保暖就行。 想要衣服保暖,首先要知道什么材质最保暖? 答案是“皇帝的新衣”——空气。 依据热力学中“热传导”理论,传热慢的东西最保暖。相比传热最快的固体,传热最慢的气体绝对是保暖首选。  空气无处不在,怎么用于保暖?只要将空气固定在皮肤表面,就能实现最佳的保暖功能。 为什么动物们抗寒能力有强有弱?就是因为它们身上毛毛“固定”的空气有多有少。 由于空气是流体,与固体接触时,会因摩擦力在固体表面产生一层空气“滞流膜”,有降低热损耗的作用,这种现象叫做“自然对流”。

空气无处不在,怎么用于保暖?只要将空气固定在皮肤表面,就能实现最佳的保暖功能。 为什么动物们抗寒能力有强有弱?就是因为它们身上毛毛“固定”的空气有多有少。 由于空气是流体,与固体接触时,会因摩擦力在固体表面产生一层空气“滞流膜”,有降低热损耗的作用,这种现象叫做“自然对流”。

别小看“衣下空气层”,它如同地球的大气层,具有调节温度、湿度的功能,使人类能抵御恶劣气候的侵害。 “衣下空气层”的保温能力随着厚度增大而增大,但到达一定厚度时,隔热能力反而会减少。 这是由于超过一定空间范围后,空气分子开始有活动的余地,会产生对流运动,从而降低保温性能。 实验发现,当“衣下空气层”的厚度增加到 12.7 ~15mm 时,保暖性能开始下降。 当然,“衣下空气层”也不能太薄,像“衣下空气层”几乎为零的紧身衣,通常需要搭配其他衣物。 因为多层织物间也能产生相对静止的空气层,起到良好的保温作用,因此同材质的衣服 叠穿会比单穿暖和。而每层衣服间的空气层也不宜太厚,应控制在5mm以内。 有研究认为衣服层数过多,会造成服装间的相互挤压,减少“衣下空气层”的体积,降低保温性能,所以羽绒服里的衣物太多,会导致“衣下空气层”过薄而不保温。 因此大家说的羽绒服里穿越少越保暖,正是“衣下空气层”充足带来的“保暖红利”。 为了羽绒服里“衣下空气层”保持一定厚度,同时避免穿多层衣服,羽绒服大小适中很重要。 而羽绒服的保暖性还受其他因素影响。

别小看“衣下空气层”,它如同地球的大气层,具有调节温度、湿度的功能,使人类能抵御恶劣气候的侵害。 “衣下空气层”的保温能力随着厚度增大而增大,但到达一定厚度时,隔热能力反而会减少。 这是由于超过一定空间范围后,空气分子开始有活动的余地,会产生对流运动,从而降低保温性能。 实验发现,当“衣下空气层”的厚度增加到 12.7 ~15mm 时,保暖性能开始下降。 当然,“衣下空气层”也不能太薄,像“衣下空气层”几乎为零的紧身衣,通常需要搭配其他衣物。 因为多层织物间也能产生相对静止的空气层,起到良好的保温作用,因此同材质的衣服 叠穿会比单穿暖和。而每层衣服间的空气层也不宜太厚,应控制在5mm以内。 有研究认为衣服层数过多,会造成服装间的相互挤压,减少“衣下空气层”的体积,降低保温性能,所以羽绒服里的衣物太多,会导致“衣下空气层”过薄而不保温。 因此大家说的羽绒服里穿越少越保暖,正是“衣下空气层”充足带来的“保暖红利”。 为了羽绒服里“衣下空气层”保持一定厚度,同时避免穿多层衣服,羽绒服大小适中很重要。 而羽绒服的保暖性还受其他因素影响。 羽绒服为什么不保暖?

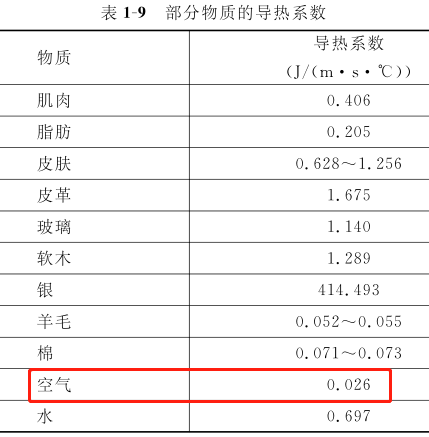

衣物保暖性能的强弱,与其材质导热系数(导热性能强弱)的大小有关。 导热系数越高的服装(如铁甲),温度流失情况越严重。 由于固体的导热系数高于液体,液体的导热系数又高于气体。所以含气量高的羽绒服在自身导热系数上再次拔得头筹。 而其他织物的导热系数与厚度、密度、粗糙程度、是否有空洞等因素相关,厚度、密度大的织物因能固定更多空气,导热系数偏低; 粗糙的织物因有不平整的表面,也有利于空气的存储,导热系数偏低;有空洞的织物有更多气体,但因没能力固定气体而漏风,会导致“衣下空气层”流失,导热系数偏高。

充绒量太少,无法固定足够的空气,会造成内部空气层的空气流动,流动就会造成热量损失,因而不保暖;

羽绒太多,又会挤压空气含量,空气含量减少直接影响其保暖性能;

适当的充绒量,既能保证内部空气含量,又能将其固定,形成内部完全静止的“死腔空气”时,保暖性能最高。

然而,导热系数再低的羽绒服,也会因为款式问题,彻底丧失“衣下空气层”,比如没有收口设计的袖口、领口、下摆,会使羽绒服四处漏风,会造成热量流失。

那些只配有拉链的羽绒服,比拉链外加按扣的设计更不保暖。

最恐怖的是有类似“大裙摆”设计的大开口羽绒服,会产生使内部气流自下而上的运动的“烟囱效应”,导致热量流失更快。

那么,一件密闭性极好、导热系数极低、大小合适的羽绒服,会不会像裸睡一样,真空穿着更保暖呢? 我们需要注意几个问题。 裸穿羽绒服的强大核心

打铁还需自身硬,真空穿羽绒服也是如此。羽绒服虽能保温,却不能产热。

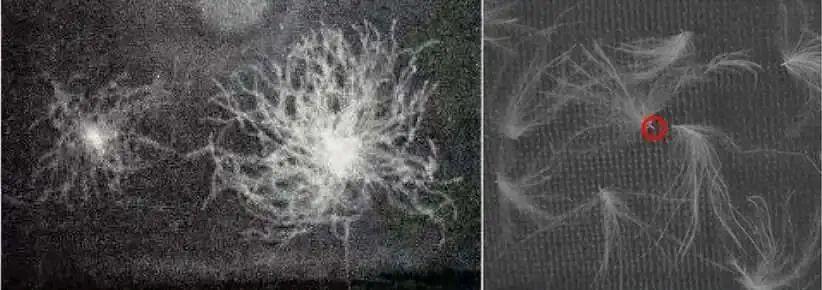

如此一来,实现羽绒服“真空自由”就需要自身热辐射够强。那么,你的热辐射够强吗?热辐射是由于物体具有温度而辐射电磁波的现象,属于热量传递的一种。

人体体温也会产生热辐射,通过红外线成像能显示出人体热辐射的强弱,体温越高的人,身体产生的热辐射就越强;

既可以将热能传递给衣物,再吸收衣服回传的热量,又能使皮肤与羽绒服之间建立的“服装内气候”更温暖。

相反,有些人因疾病、血液循环不畅等原因体温偏低,身体产生的热辐射弱,就难以建立温暖的“服装内气候”,穿再好的羽绒服也不会暖和。

即便是热辐射超强的人间“小太阳”,也不一定能实现羽绒服“真空自由”。

因为你凹凸有致的身体结构,会严重干扰“衣下空气层”的均匀性,在胸部、臀部区域挤压空间,到了下胸部、 下背部、 腰腹部区域又会产生过大的空间,造成热量流失……

假如是量身定制的羽绒服,完美贴合人体曲线,或身材刚好与羽绒服内部结构温和,热量损失极低,还要注意皮肤过敏的问题。

羽绒服多为C类服装,面料通常透气性欠佳,属于不适宜贴身穿着的衣物,可能引起皮肤不适。

更大的问题在于,真空穿羽绒服安全性太低。前不久,地铁中有位乘客羽绒服“爆炸”,还上了微博热搜,引发关注。

羽绒服不透气的面料被挤压后有爆炸风险,遇明火易燃,为了避免意外突发状况,里面还是不要真空为妙。

万一上了热搜,大家的关注点就不会在羽绒服上,而在真空穿羽绒服的事主身上……