建长城用了多少年(揭秘长城两千余年不倒塌的秘密)

万里长城,这座历经两千多年风雨却依然屹立的古老建筑,其建造秘密至今仍令人好奇。

秦始皇究竟使用了什么方法,使这条蛟龙般的长城能够经久不倒?长城背又隐藏着哪些建造奥秘?

两千余年不倒的秘密

长城是中国古代在北方边境修建的一系列军事防御工程的总称,历时2000多年,始构于战国,主要修建集中在秦汉以及明朝时期。

从修筑长城的统治民族看,汉族和许多少数民族历代王朝都参与过长城的修建,长城总共跨越20多个朝代,累计长度超过10万里。

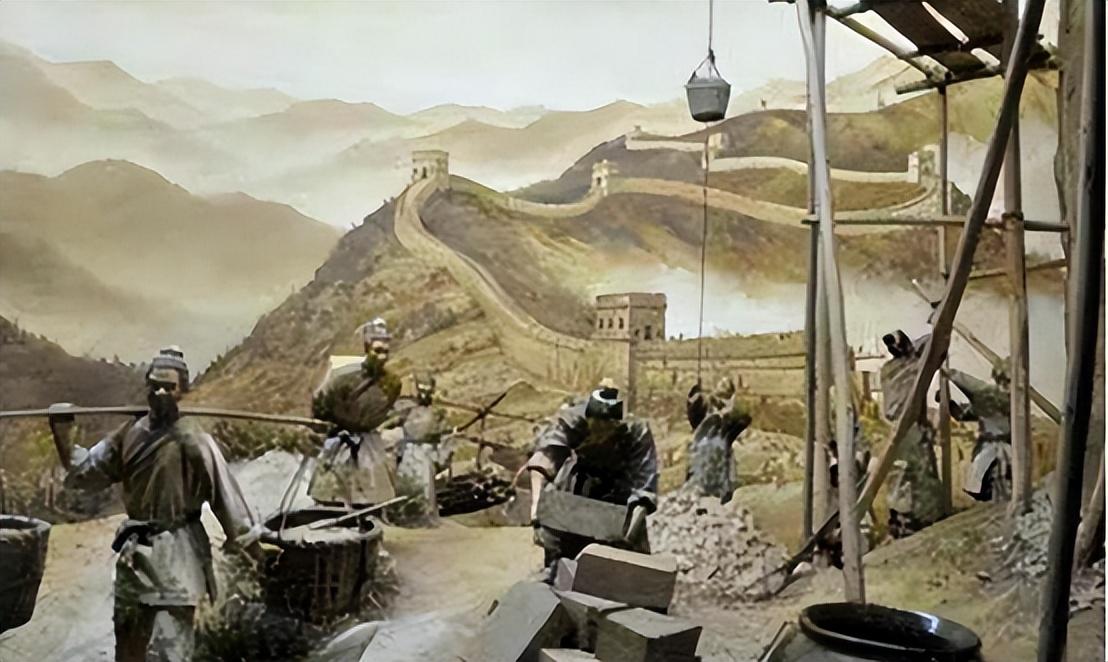

秦朝是中国历史上第一个统一全国的王朝,为了防御北方游牧民族的入侵,秦始皇派大将蒙恬在北方边境修建了自陇山、敦煌到今辽宁一带的万里长城,这也是中国历史上第一次大规模修筑长城的工程。

据记载,蒙恬率领30万士兵和几十万罪犯历时10年修成这条长城,长城沿线还设置了哨所和烽火台,用于传递信息。

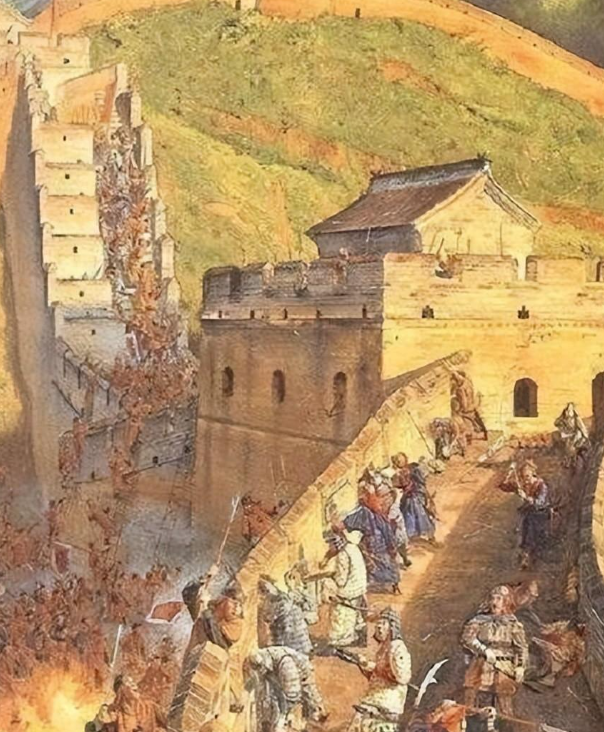

秦末期间,长城防务混乱,匈奴趁机攻占边境,汉朝继承秦长城并加以修缮,以作为防御匈奴的重要军事基地。

两千多年过去了,秦长城的大部分已不复存在,在今天的内蒙古小佘太地区,我们仍然可以亲眼目睹当年雄浑壮丽的秦长城遗迹,这里保存下来的秦长城堪称奇迹。

历经两千余年的风吹日晒,巍峨的石墙仍屹立不倒,抵御着岁月的侵蚀。

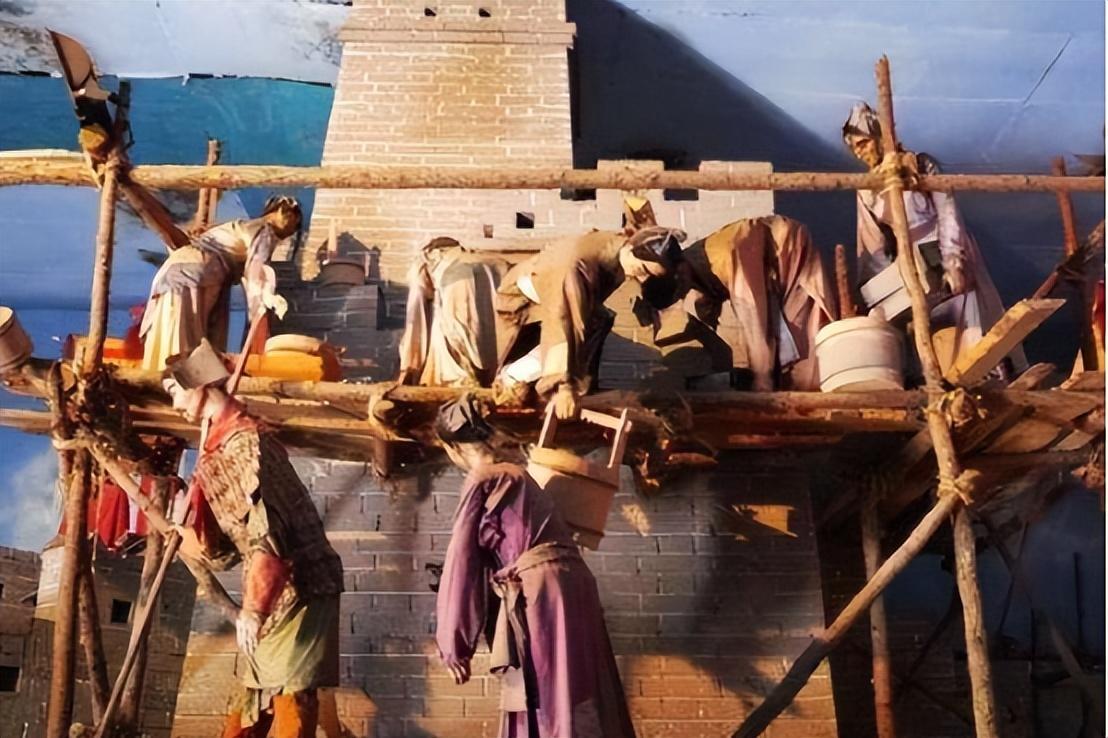

这段存留至今的秦长城墙体高达5-6米,顶部宽度约3米,我们能从这些巨大的石块中,还原出当年秦朝建造长城的场景。

这些石块有的轻则5公斤,重的竟达20-30公斤,它们究竟是如何被运到边疆,并叠砌垒筑成高大城墙的呢?

要回答这个问题,我们需要拉开历史长河,回到公元前221年,秦朝刚刚统一六国,准备修建万里长城的时期。

秦朝主要通过两种方式征召劳力,第一种是严刑峻法下的刑罚徒役,在秦朝触犯法律的人往往会被判处笞刑、杖刑等残酷刑罚;

无法缴纳高额罚金的罪犯,更会被判为国家劳工,以劳役抵偿所欠债务,其中参与长城建设的刑罚被称为“城旦”,意为白天必须修筑城墙。

第二种劳力来源,是秦朝严酷的徭役制度,包括30万参与过击退匈奴的秦军老兵,以及来自全国各地的普通百姓,都要服从徭役制度。

前来边疆服役一年,参与长城修筑,严厉的监工会随时鞭笞懈怠者,工人们处在如履薄冰的环境中。

在这样的高压统治下,每块石料都进行了精确登记,有明确的责任人,石料运抵工地后,监工会进行严格的质检,方法很简单,将三块石头并排放置,留有缝隙,然后用第四块石头从高处落下砸击;

如果三块石头都无碎裂痕迹,才算合格,若有一块损坏,该石料的制作和运输者都会受重刑,严重者会被斩首处死,甚至连累家人一起受罚。

在炎热的夏季,工人们更是受尽折磨,汗水不断浸泡渗入皮肤的伤口,极易引发感染,蝇虫也会在伤口上不停绕圈,增加病症风险,许多工人就是在这样恶劣环境下,病死于长城建设工地。

此外,秦人还独创了一种“粘合剂”以保证墙体的牢固,这种粘合剂就是我们今天仍使用的糯米浆,将糯米煮至胶状,加入石灰、碎沙石反复搅拌,制成细腻的糯米砂浆,用以填补石块之间的缝隙,成为近乎牢不可破的结合物。

两千年的大工程

汉武帝时期,汉军乘匈奴内乱之机数次大举出击,由卫青、霍去病等名将率领,将匈奴赶出中原,并在秦长城以外另建外长城,将国境线前移到漠北。

此后汉朝加强长城的修建与防务,还在西北修建了河西走廊长城,以保护通往西域的丝绸之路,汉朝沿长城设置屯田区,使军民关系更加密切,也为长城守军提供了粮食支持。

自三国魏晋南北朝时期开始,北方民族大举南侵,中原局势动荡,各代王朝在北境修建大量段段长城以阻拦北族,但都以小规模拉锯战为主。

这一时期的长城主要有北魏和北齐两个北朝修建的段落,北魏修建长城用于防御柔然等部族,北齐则主要防御突厥等部,这两朝修筑的长城为日后长城的修建提供了参考。

隋唐时,长城修建进入低潮,直到辽金时才有一定规模的修建,隋文帝杨坚曾大规模修建长城防御突厥等北族,金朝因抵御蒙古需求也曾在东北修筑长城,这两朝的长城规模和作用都不如前代。

明朝中期后,蒙古等北方民族威胁日益严重,于是明朝在200多年的统治期间,接续对长城进行了大规模的修建,其工程量之巨在历代王朝中独一无二。

明长城大体继承秦汉长城的布局,但在许多地方向南移建明朝运用灰浆砌筑而成的砖石结构长城,相比以往的土垒木栅长城更为坚固,明朝还在长城沿线设多重城墙、堡垒等军事设施,极大加强了长城防线的防御力量。

2000多年来,长城在不同历史时期发挥过重要的军事防御作用,也见证了中国古代北方民族关系的变迁,记录了中华民族修筑防御工程与抵御外敌的历史,成为中华民族团结奋斗的象征之一。

结语

历史总是充满了矛盾和复杂性,或许关键不在于仅站在一方给出定论,而是在平衡不同观点之间找到共识。

我们应秉持开放和包容的心态,继续探讨这一复杂问题,以期望找到使所有相关方都能接受的解决方案。

历史无法重写,但未来仍可创造。