三国志作者陈寿简介(陈寿为什么会一生背负骂名呢)

陈寿,字承祚,巴西郡安汉人(今四川南充人),三国时蜀汉及西晋时著名史学家。自由刻苦好学,拜谯周为师,研习《尚书》,精通《史记》,《汉书》。

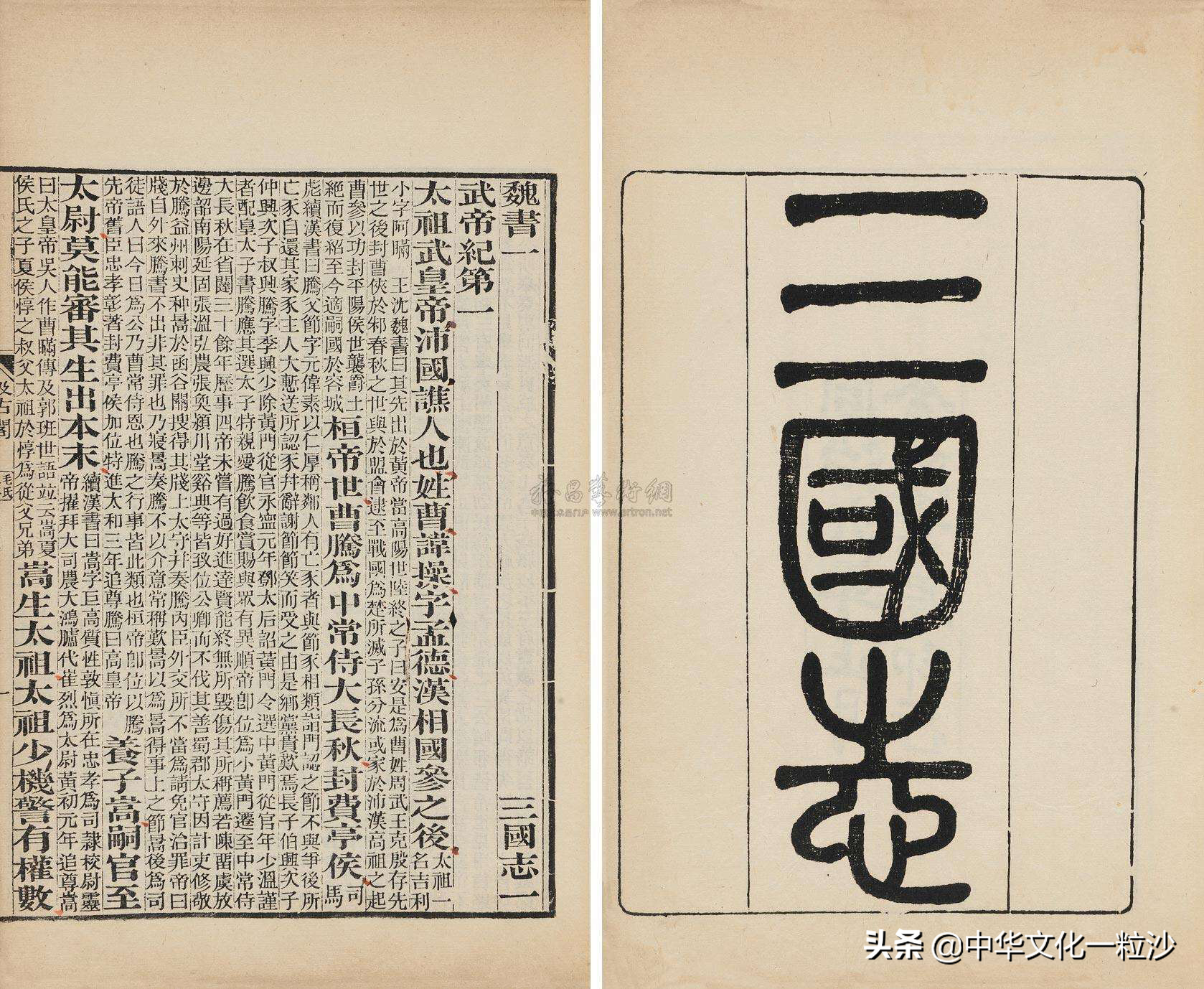

陈寿的主要著作为《三国志》,是一部记载魏,蜀,吴三国鼎立时期的纪传体断代史,其中《魏书》三十卷,《蜀书》十五卷,《吴书》二十卷,这部国别史巨著是“二十四史”中评价最高的“前四史”之一。

《三国志》主要善与叙事,文笔简洁,剪裁得当,陈寿也秉笔公正,文辞瑰丽。与陈寿同时的夏侯湛也作《魏书》,看到《三国志》也备赞赏,认为没有另写新史的必要,竟将自己的著作毁弃。

《三国志》在当时已经名气斐然,史学家对《三国志》也是推崇备至,认为在记载汉末三国时代的史书,独有陈寿的《三国志》可以和《史记》,《汉书》媲美。

史家评价陈寿文采斐然,取材精慎,良史实录,对其人其书评价均颇高,然后陈寿却因为一点私心,让自己的千古美名,染上污点,一生毁誉参半。

究竟是什么原因,让近乎完美的陈寿遭受后人的谩骂诋毁,一生毁誉参半?

陈寿受到后世学者批评的最大弊病是书中时有曲笔,多所回护,尤其是涉及到晋公司马昭为代表的司马氏当权者时,时有回护,史家多有诟病。

其中最为严重的曲笔是高贵乡公曹髦被杀之事,据《汉晋春秋》,《魏末书》所载史高贵乡公曹髦与司马昭爆发激烈冲突,酿成曹髦被弑,司马昭以权臣之身以下犯上,如此谋逆悖道之事,《三国志》对此置若罔闻,如付阙如。

及至郭太后迫于司马昭之威,历数曹髦“罪过'之时,其书中又多出司马昭等人单方面的表章。清代史评家赵翼感叹道:”本纪如此,又无列传散见其事,此尤曲笔之甚者矣,然此犹曰身仕于晋,不敢不为晋讳也。

至曹魏则隔朝之事,何必亦为之讳。“赵翼的责难,尖锐深刻,例证还多。又如,曹操征陶谦时滥杀无辜,记曹魏对蜀之战”专以讳败夸胜为得体“,最后,赵翼认为陈寿不仅牵涉到当权者的本纪多回护,而列传中也多有所讳。

其次,陈寿著史,写本纪,列传带有个人感情认同,曹魏帝王皆作本纪,刘备则以”先主传“名之,孙权以”吴主传“名之。

再说列传,《魏书》凡三十卷,《蜀书》仅有十五卷,且蜀汉元勋关羽,张飞,赵云,皆寥寥数百字而已,最少者赵云仅仅四百字。

陈寿行文本多简洁明快,加上记载不丰,史实多有所散佚,无所考者。所以陈寿个人尊魏护晋感情色彩明显,为史学家所不耻,后世学者诟病者颇多!

唐代房玄龄撰写《陈寿传》,言陈寿”善叙事,有良史之才“ ,又指出陈寿因私仇而在书中有所表现。说“丁仪,丁廙有盛名于魏,寿谓其子曰:可觅千斛米见于,当为尊公作佳传,不予,竟不为立传。

寿父为马谡参军,马谡为诸葛亮所诛,寿父已坐被髡,诸葛亮子诸葛瞻轻寿。寿为亮立传,谓亮将略非长,无应敌之才:言瞻惟工书,名过其实。议者以此少之。“

所以陈寿被后人谩骂诋毁,不是无中生有,毋庸置疑,修史贵真实,不虚美,不隐恶是史家必须恪守的准则,曲笔是不足为训的,更不能带入个人感情色彩,危言耸听,湮没真情。

应当客观的说陈寿除涉及到政治层面的曲笔和个人恩怨纠纷上,其叙写《三国志》仍然翔实可信。我们不必讳言陈寿的主观曲笔,也不能因此而怀疑《三国志》的历史地位和学术价值。

陈寿所著《三国志》,叙事简略,内容详实,三书很少重复;在史料的取舍上也十分严格审慎,为史家所重。史学界把《史记》,《汉书》,《后汉书》,《三国志》合称”前四史“,是史学界纪传体的杰出文献作品。陈寿的功与过,声与名,留待后人评说!