荀攸的拼音怎么读(曹操帐下的谋士荀攸是个怎样的人)

荀攸(xún yōu)作为曹操的谋主,为曹魏政权的建立立下不可磨灭的功劳,这么一个让曹操言听计从的功臣,在演义中出场次数少得可怜,现在也不被大家所了解。

其实荀攸年少时可称得上是年少轻狂,胸怀壮志,只是慢慢被残酷的现实磨平了棱角,学会保护自己,在辅助曹操时也是尽可能低调。

野心 高调

荀攸出身颍川荀氏,荀氏当时是整个中原地区最有影响力的世族,其祖父辈的荀氏八龙,个个都是当时俊才,其中荀爽最为知名,官至司空。

出身这样大家族,荀攸从小便接受良好教育,小时候展现出不同常人的智慧。

但当时因为汉灵帝的党锢之祸(东汉后期,宦官和地主官僚的斗争,地主官僚被诬为“党人”被禁止当官从政)荀攸一直无法施展自身抱负。

直到189年他被大将军何进征召为黄门侍郎。

但也就是这一年,董卓被招进京,大将军何进被杀,董卓迁都长安,将洛阳付之一炬。

荀攸议郎郑泰和越骑校尉伍琼等人一起商量说:“董卓荒淫无道,整个天下的百姓和官员无不怨恨,董卓虽然兵强马壮,但他就是一个匹夫而已。现在直接刺杀他以告慰天下百姓,然后占据肴山和函谷关雄关狭隘,利用皇帝的旨意,号令天下,这是像齐桓公和晋文公一样的举动呀。”

桓文指的是齐桓公和晋文公,这两位是春秋五霸中的前两位,干的也都是尊奉周天子,却假借周天子号令干着吞并邻国的霸主。

荀攸的野心昭然若揭,这和曹操的挟天子以令诸侯的方案可谓是不谋而合。

荀攸的这个方案可行度其实蛮高的,唯一难的就是如何刺杀董卓,而这个方案也就是失败在这里。

攸与议郎郑泰、何颙、侍中种辑、越骑校尉伍琼等谋曰:"董卓无道,甚于桀纣,天下皆怨之,虽资强兵,实一匹夫耳。今直刺杀之以谢百姓,然后据殽、函,辅王命,以号令天下,此桓文之举也。"

毫无疑问刺杀董卓失败了,荀攸被抓入狱,但是一直没有被问斩,直到董卓死后,荀攸被释放。

当然《三国志》中还不忘描写一下荀攸的泰然自若,当真是成就大事的人才。

颙忧惧自杀。攸言语饮食自若,会卓死得免。

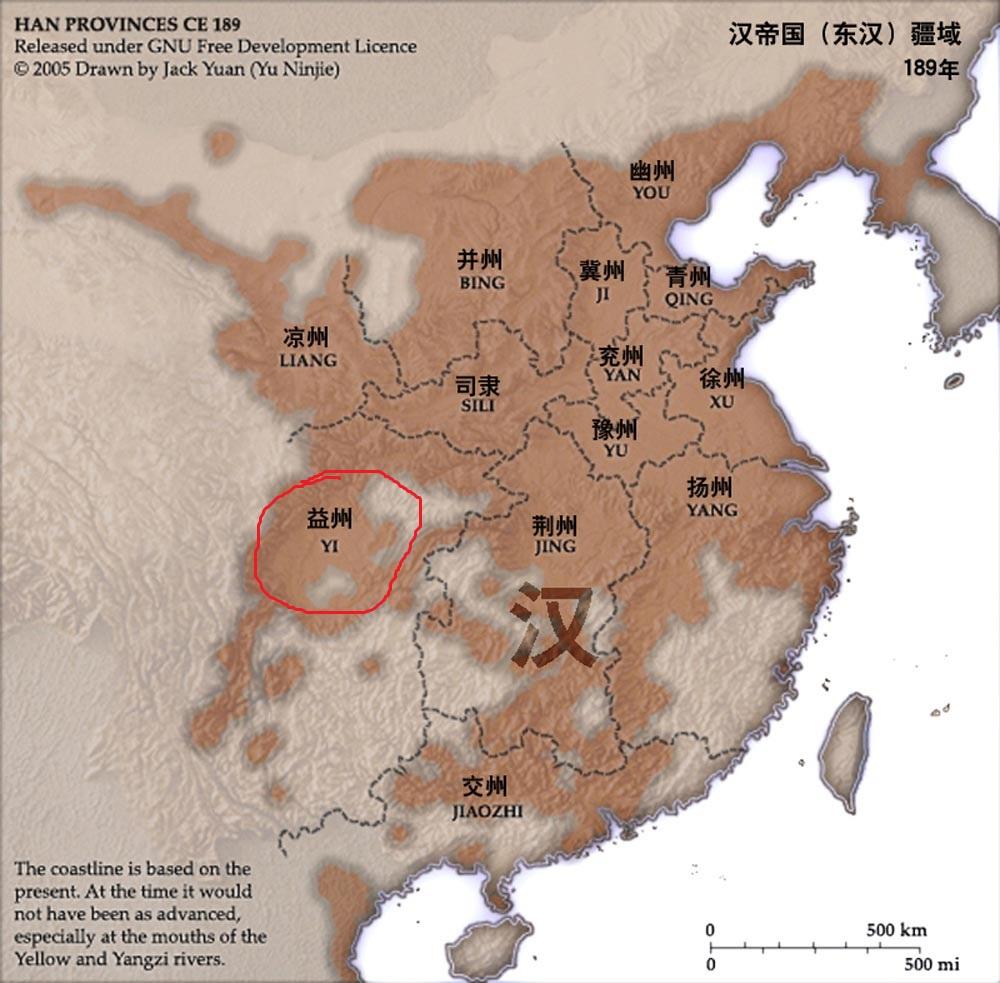

董卓死后,荀攸被征召为任城相,但荀攸拒绝了,他认为蜀汉地形险固,并且少经战火,百姓富裕,请求为蜀郡太守。

这里就看出荀攸的谋划之深,之前刺杀董卓时想的是占据关中之地,挟天子以令诸侯。

失败后,想的是占据蜀汉以待时机,这与诸葛亮的想法不谋而合。

只是可惜荀攸寄希望于汉室的威望能够支撑他上任并掌权,可实际上地方掌权者已经不再尊奉天子号令,“道绝不得至”可知荀攸的谋划再次失败。

此时道路不通主要是刘焉就任益州牧之后,便有意派张鲁盘踞汉中,使其截断交通,斩杀汉使,从此益州与中央道路不通。

这件事情发生在公元191年,董卓死于192年,因此荀攸无法进入蜀郡。

攸以蜀汉险固,人民殷盛,乃求为蜀郡太守,道绝不得至,驻荆州。

收敛 低调

荀攸在荆州赋闲数年,曹操挟天子以令诸侯后听说荀攸这么一个人才便写信给荀攸。

此时已经公元196年,数年的蹉跎再加上荀攸此时已经40岁,多年的不得志也将他的棱角磨平。

可能是感觉自己的壮志已无法实现,也可能是家族的征召(曹操手下大多都是颍川人士,外加叔父荀彧也在曹操麾下),他选择接受曹操的征召。

遗攸书曰:"方今天下大乱,智士劳心之时也,而顾观变蜀汉,不已久乎!"于是征攸为汝南太守,人为尚书。

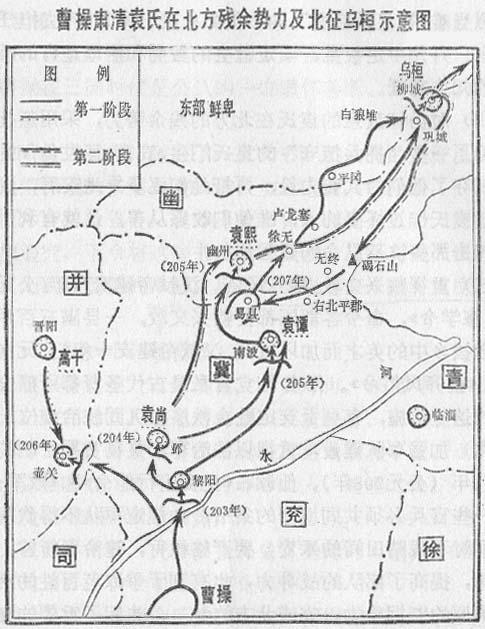

荀攸在曹操麾下可谓是战功赫赫,在曹操攻打张绣时,劝谏曹操“缓军以待之”,曹操不听导致战事不利;

攻打困守下邳的吕布的时候,与郭嘉一起献计决沂、泗淹城;在白马渡献计斩颜良;劝谏曹洪收降张郃、高览;献计平定袁谭袁尚等。

曹操本人也是夸奖荀攸,自从荀攸辅助我,我可谓是战无不胜,前后这么多次战胜敌人都是荀攸的谋划。

太祖表封攸曰:"军师荀攸,自初佐臣,无征不从,前后克敌,皆攸之谋也。"

荀攸为曹操献计谋划,但是从来都不和家人子弟讲,很少有人知道他说了些什么,为人异常低调。

曹操也称赞他“外愚内智,外怯内勇,外弱内强,不伐善,无施劳,智可及,愚不可及。”,可见荀攸在曹操帐下极为低调,善于伪装保护自己。

攸深密有智防,自从太祖征伐,常谋谟帷幄,时人及子弟莫知其所言。

总结

荀攸其实是一个早年胸怀壮志,却因现实的挫折磨平棱角,投身曹操帐下,极为低调,不揽功,善于伪装保护自己。

而事实证明荀攸的低调很好地保护着自己,在其叔叔荀彧因反对曹操任魏公获罪时,荀攸并没有被牵连获罪,最后在57岁时因病去世。